東京・日本橋のタグチファインアートを会場に、『けものたちのくに』と題する個展が4月26日まで開催中の岩名泰岳。ヨーゼフ・ボイスやゲルハルト・リヒターが教鞭をとったこともで知られるドイツのデュッセルドルフ芸術アカデミーに留学した経験があり、故郷である三重県の限界集落を拠点とする作家は、中学時代に故郷である島ヶ原村が市町村合併によって消滅すると大人たちが話すのを聞き、想像していなかった衝撃を受けたという。このままここで大人になっても、人もおらず仕事もできないのではないかと。

そんなときに中学校の図書館でマルク・シャガールの画集を手に取り、不思議な世界が描かれた重厚な油絵に魅了された。「自分も消えてしまう故郷を絵に残すことができるのではないか」という動機から独学で絵を始め、高校時代に、日本の戦後前衛芸術運動として近年再評価が高まっている「具体美術協会(以下、具体)」の所属作家、元永定正との出会いがひとつの転機となった。

「高校1年生の秋に、学校の帰りに電車で元永さんを偶然お見かけしたんです。地元の伊賀上野で働きながら絵を描き、30代で神戸に拠点を移してやがて『具体』に参加した作家さんだったのですが、テレビで顔を見たことがあったので、興奮して『テレビで見ました』って声をおかけしたんです。将来画家になりたいので絵を勉強したいですと手紙を書いたら、大阪で月に一度、抽象画の教室をしているので絵を持っておいでと言われました。それから月に一度、絵を描いて大阪まで持っていき、元永さんに見てもらうことを続けました」

---fadeinPager---

ドイツで学んだ社会と接続するアート

線の流れやシンプルな形、色の滲みやかすれで絵ができあがる。技術的に優れていることが、必ずしも、良い絵や面白い絵を描けるかどうかとは関係がない。そういったことを元永から学んだ岩名は、成安造形大学に進学し、島ヶ原の森から着想した抽象と具象の両方にまたがる絵画制作に励んだ。西洋絵画の本場で一度学びたいという思いを抱き、大学を卒業後には、パウル・クレーやヨーゼフ・ボイスといった美術史上の重要な作家がかつて教授を務め、ゲルハルト・リヒターやアンゼルム・キーファーらを輩出したデュッセルドルフ芸術アカデミーに留学した。

「留学期間中にボイスの大きな回顧展を見る機会もありましたが、周りの学生やアーティストの活動を見ても、日本の風土と大きな違いを感じました。日本で大学に通っている間は、どちらかというと、ペインターはいい絵を描いていればいいと思っていました。社会とは関係なく、芸術を追求するのがアーティストなんだと。しかし、ボイスは実際に『緑の党』の設立にも関わっていましたし、アートの力が社会に影響を及ぼし、芸術が社会と接続する状況を作っていたわけです。そういうことを知り、やはり自分が育った原点である島ヶ原に戻って芸術活動をしたいと思って帰国しました」

2010年の春から2年間、デュッセルドルフでアートを学び、2012年に帰国した。ドイツ滞在中に東日本大震災が起こったことも大きく影響した。津波と地震によって街が壊滅したのみではなく、原発事故の影響で、住む場所を追われてしまう人が多く生まれた。そこに「故郷がなくなる」という経験とシンクロするものがあったが、それよりも、日本の地方という場所の存在に関して、突きつけられるものが大きかったという。

「福島県の、いわゆる大都市から遠く離れた場所に原子力発電所があって、そこから大都市に電力が供給されているわけですが、震災で事故が起こると、そこに住む人々が犠牲になってしまう。僕も子どもの頃から、田舎にいてもできる仕事が限られているというような話は聞いてきましたし、島ヶ原と福島は遠く離れていますが、受け入れざるを得ない現実があるという部分でシンクロするものを感じます。そう考えたときに、自分が育ってきた場所に根を下ろし、時間をかけて芸術をやっていこいうという意志が自然と生まれたのだと思います」

---fadeinPager---

過疎化が進む地域とシンクロする、抽象化された画面

岩名は家の残骸であったり、動物に荒らされた畑であったり、そうした地元のリアリティに目を向け、題材として作品制作を続けている。

「抽象的な絵を描いていますが、自分が暮らしている場所や、そこに生きている人たちのことを忠実に描くことが自分の中で大事だと思っています。多様な素材があって、“盛ろう”と思えばいくらでも盛れてしまうし、“映える”を意識することだってできる。でもそういう絵は自分にとってリアルではありません。過疎化することで土地から情報量が失われていくのとシンクロするのかもしれませんが、僕の絵も、抽象化されて簡素に描かれた世界だと呼べるかもしれません」

一定の色調が保たれ、具象的なモチーフから出発して抽象化していく手法で描かれた岩名の絵画作品。タグチファインアートで開催中の個展『けものたちのくに』では、煙をモチーフにした作品が何点か展示されている。畑で農家の人が草を燃やして煙が上がるイメージと、ニュースで日々報じられる戦争の空爆や、デモで群衆が車に火を放った様子などとが重なり、手がけられた作品だ。

「『けものたちのくに』というタイトルには、森が荒れ、畑が使われなくなることで、動物たちが山から降りてきて人間の生活圏に侵入してきている、地方の集落の現実が反映されています。そして、自分の生活圏ともうひとつ、分断が加速し、紛争がどんどん広がっている現在の世界の様子も込めています」

理性により話し合うことで問題を解決するのではなく、暴力に訴えて相手をねじ伏せようとする国の様子に岩名は「けもの」を感じ取った。そして同時に、戦争が続く殺伐とした世界において、絵を通して何か救いを見つけられないかと考え、村の朽ちたものなどをモチーフに「汚れたものにあふれ、暴力的な荒廃した世界の中に救いを見つけようとした日本の中世の世界観」と通じるような、民間信仰の氏神の世界観を思わせる作品が完成した。

---fadeinPager---

地域にアートを根付かせる

そして岩名は、絵画作品の制作と並行して、地域活動にも勤しんでいる。ドイツから帰国した翌年の2013年に、地元に残っている中学時代の同級生とともに、アートを核とする村の青年団のような「蜜ノ木」と題するグループを結成した。村の昔の暮らしについて地元の老人たちから聞き集め、そこから見つけた題材をテーマにした展覧会を企画するなど、コミュニティにおけるアートのあり方を模索した。

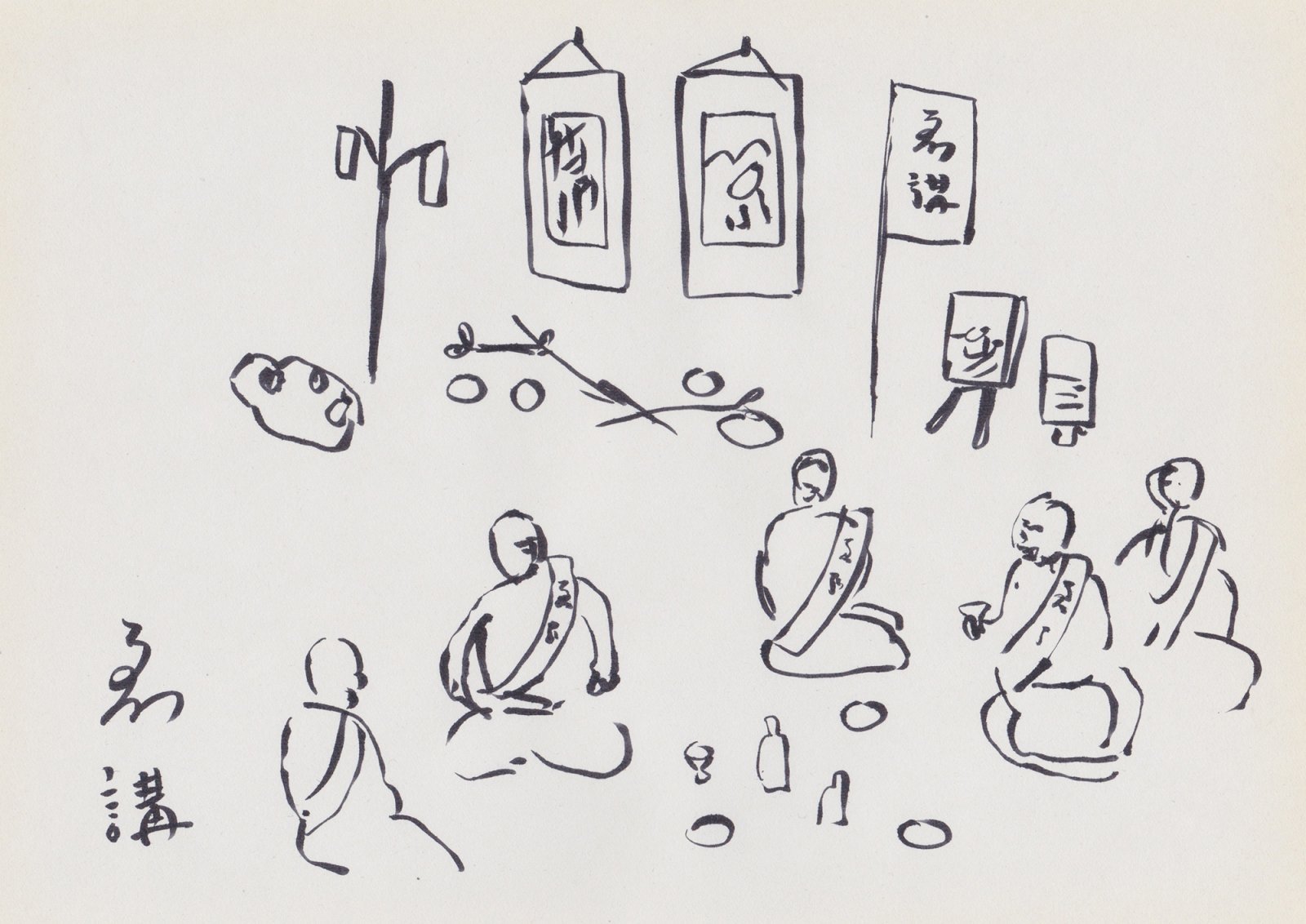

毎年2月に開催される地元に古くから伝わる農民の祭りがあり、そこで野菜などを用いてお供えを作る「講」というグループが村人たちによっていくつか作られているのだが、2015年に岩名は「蜜ノ木」を「蜜ノ木講」へと展開。村の祭りの伝統を継承すると同時に、創造性を加えていこうと試み、仲間も増え、10年が過ぎて今では村で一番大きなグループになった。

「島ヶ原には美術館や美術大学も、大型の地域芸術祭もありません。そんなアートがもしかしたら成立しないような場所で、日常の村の暮らしの中にいかにアートをつないでいくかというのが、島ヶ原に戻ってきて12年が経ち、自分にとって絵を描くことと同じくらいに重要な活動になっています」

2024年夏からは、「ゑ講」と名付けたグループを結成し、東京や京都、広島などから画家が集まり、一泊公民館で一緒に泊まる会を催すようになった。お酒を飲みながら絵の話をして、翌朝にはみんなで合作の絵を描き、公民館にお供えして帰るという活動だ。

「『講』には、共同体の中で支え合っていく場所を作る信仰集団に由来する、相互扶助グループ的な意味合いもあります。いわゆる現代アートのシステムからは離れるものだと思いますが、絵を通して緩くつながり、年に一度集まるような流動性のある団体で、日本にある伝統的な共同性みたいなものを継続的に体現することができたら、地域に根付くアートのひとつの形として意味あるものができるのではないかと思っています」

画家として制作活動を続けると同時に、アーティストの視点を通して、地域にすでにあるものの魅力を改めて掘り出していく岩名の活動。地方と都会の格差を一気に解消できるほどに簡単な話ではないかもしれないが、各地が持つ地域資源を掘り起こし、住人たちのコミュニティ意識を育み、経済性のみにとらわれない豊かな暮らしのあり方をアートで実現できるのではないか。そんな希望を感じさせる岩名泰岳の活動をこれからも追いかけていきたい。

岩名泰岳『けものたちのくに』

開催期間:開催中〜2025年4月26日まで

開催場所:タグチファインアート

東京都中央区日本橋本町2丁目6−13 山三ビル B1F

http://www.taguchifineart.com/top.html