明治から大正にかけて建築され、日本酒やシードルの工場として使われてきた煉瓦造りの建物を改築し、2020年にオープンした弘前れんが倉庫美術館。いま、開館5周年を記念した展覧会、『ニュー・ユートピア——わたしたちがつくる新しい生態系』が開催されている。その気になる見どころとは。

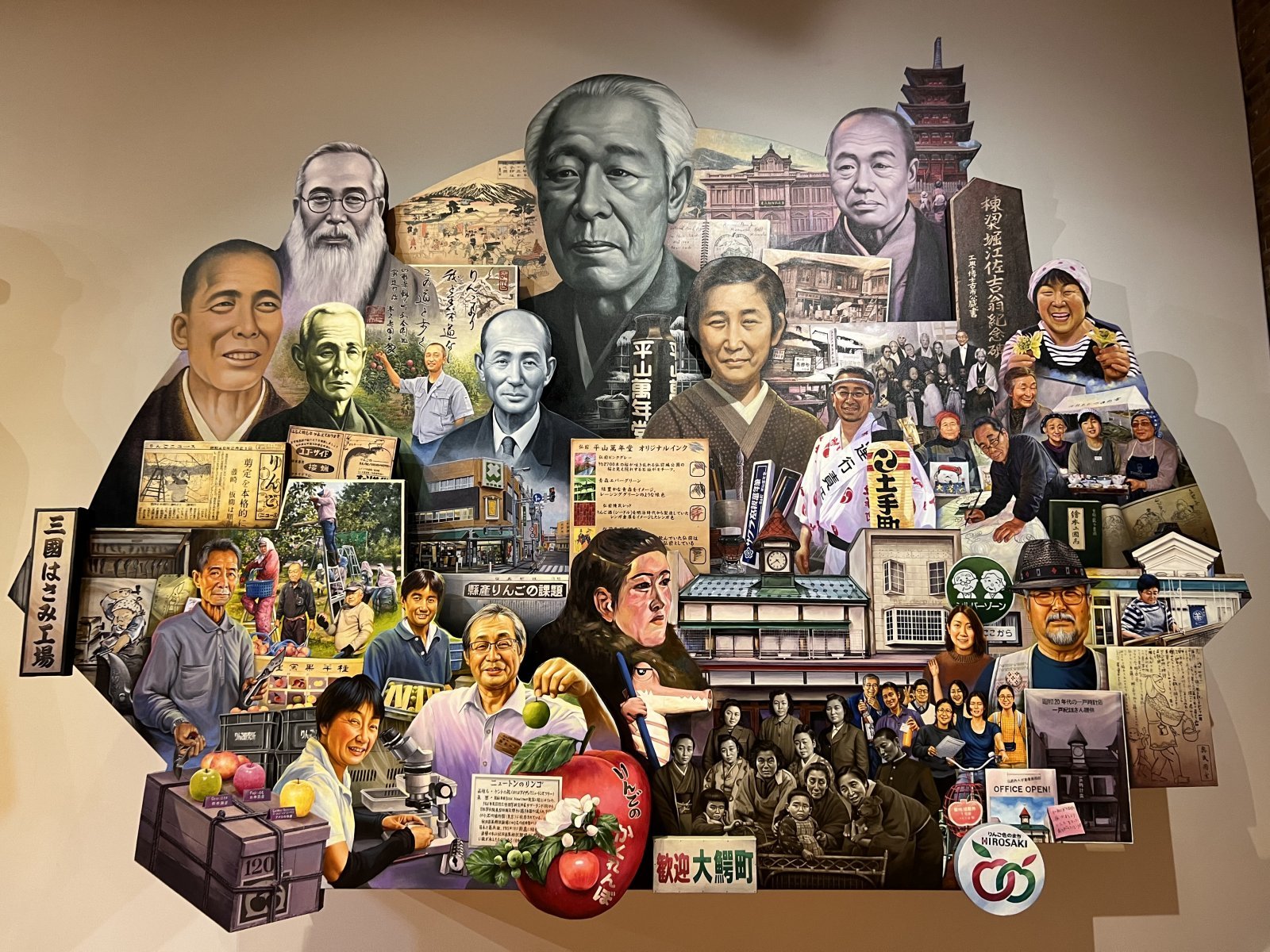

土器やこぎん刺しから見る、津軽地域の歴史と豊かな創造性

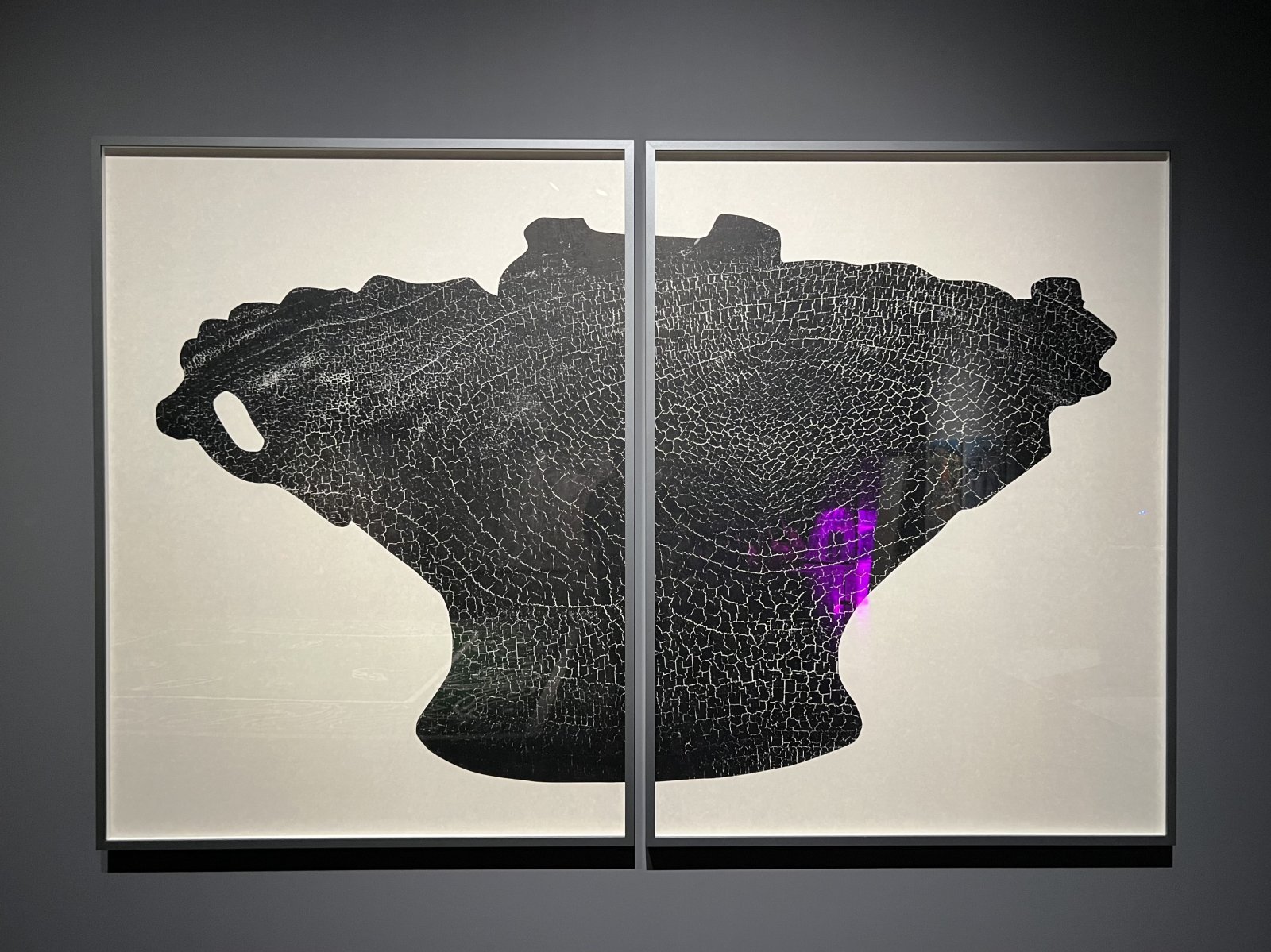

現代アーティスト約20組が、絵画、写真、映像、インスタレーションなどの作品を展示する中、土器やこぎん刺しといった、津軽の歴史や文化にまつわる資料が公開されていることにも目を向けたい。「亀ヶ岡式土器」とは東北地方の縄文時代晩期の土器の総称。「台付浅鉢形土器」には工の字に似た「工字文」と呼ばれる文様が施されているが、そうした土器が沖縄本島や北海道でも見つかっていることから、この地は閉ざされていたのではなく、古くから広い範囲の人々と交流していたことが分かる。

寒冷地のために綿花が育たず、麻の着物が定められていた江戸時代の津軽の農民たち。しかし目の粗い麻は風を通しやすく、防寒着の役割を果たさないため、麻布の織り目を糸で刺し埋めたことからこぎん刺しの制作がはじまる。そして農村の女性の間で受け継がれると、地域などによって模様のパターンこそあったものの、人と違った模様を求めて新しい模様も生み出された。無限に広がる模様を目にしていると、生活に必要な技術でありながら、刺し手の豊かな創意工夫が感じられる。

「新しい生態系」から考える、固有種と外来種の問題

美術館に「新たな生態系」を築こうとしているのが、渡辺志桜里の『サンルーム』「不在の部屋」と題したインスタレーションだ。1階から2階へとバクテリア、植物、魚、イネなどを生育する水槽を透明のホースで繋ぎ合わせ、水を循環させることで生態系を可視化。そのうち一際目を引くビニールハウスでは、田舎館村にある弥生時代中期の遺跡から出土した炭化米に最も近い「赤もろ」と、明治から大正にかけて広く栽培されていたものの、現代はほとんど使われなくなった「亀ノ尾」という2種類の品種のイネを栽培している。

また水槽では当初アメリカ原産のブルーギルを飼う予定だったものの、許可を得る必要があるため、一時的に中国原産の金魚を飼育。特定外来生物のブルーギルはもちろん、そもそもイネも中国大陸から持ち込まれたものだが、渡辺はイネや他の在来種のように保護される命がある一方、ブルーギルのように排除される存在があることに目を向ける。そしてこれらの問題を扱った2点の映像『RED-種の保存法-』と『BLUE-外来生物法-』を通して、人間の都合によって守るべき生態系を線引きしているのではないかという問いを投げかけている。---fadeinPager---

青森の自然や文化からインスピレーションを受けた作品群

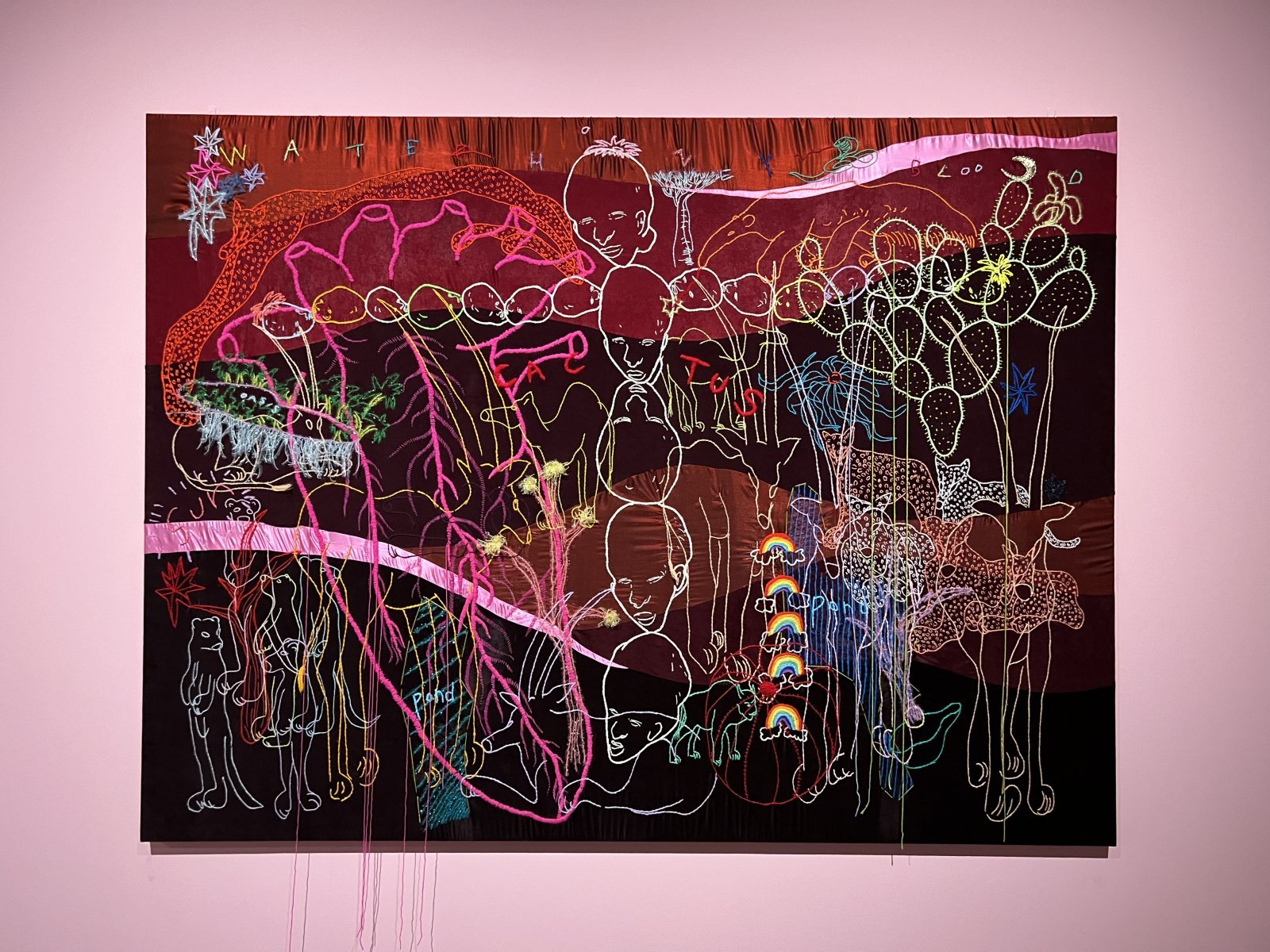

川内理香子のドローイングやペインティング、および刺繍作品が魅力に溢れている。このうち『bed time story』の「寝物語」では、筆を使わずに油絵具をパレットナイフで引っ掻くようにして塗り重ねて、人の顔や月、それに樹木などがおぼろげに浮き上がっている。また『CACTUS』「サボテン」は、布や糸を用いた刺繍の大型新作。熱帯の動植物や人のイメージが色鮮やかに展開し、神話を思わせるような世界が広がっている。なお刺繍はパタンナーとの協働作業でつくり上げたという。

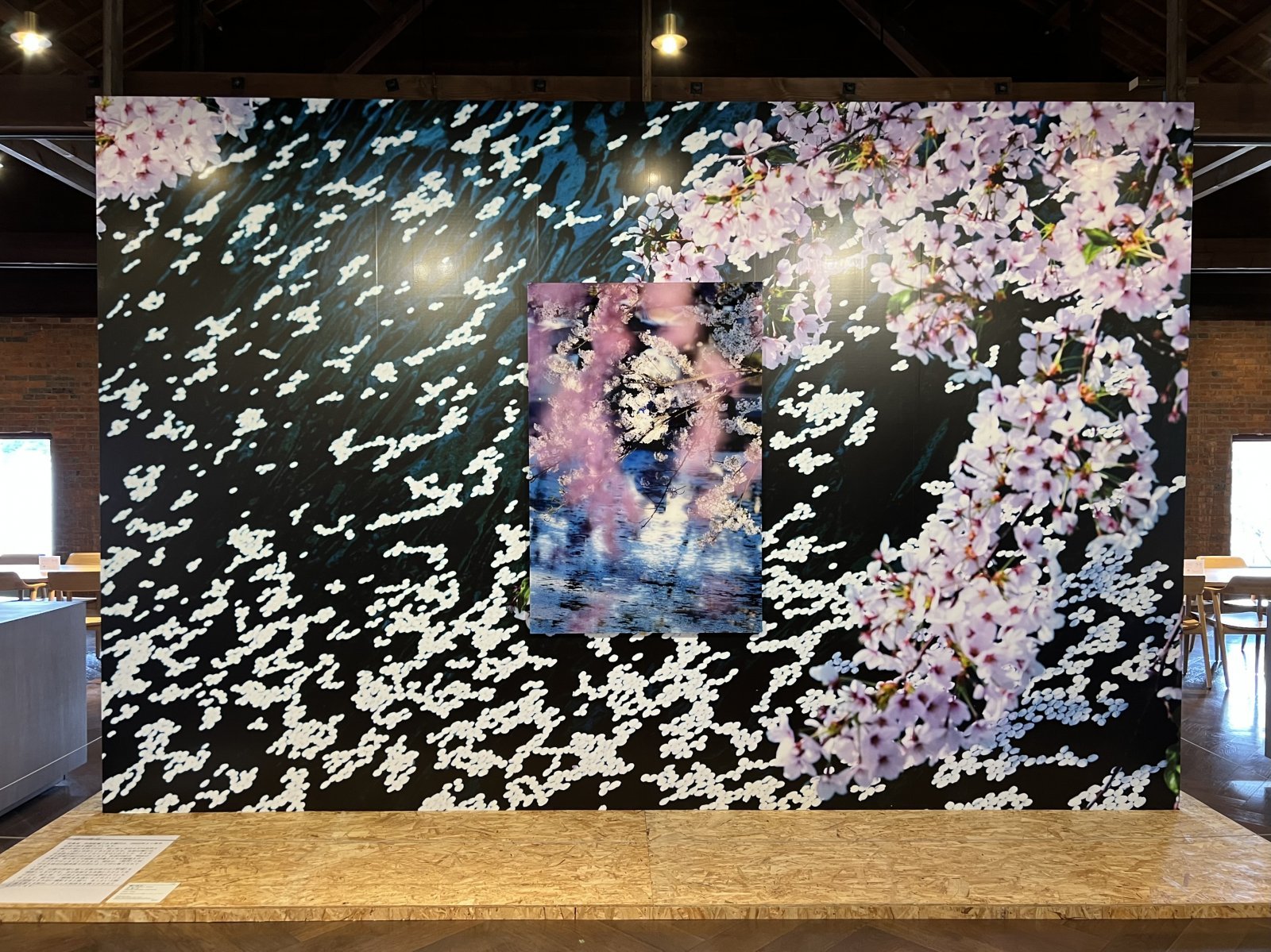

青森の風景や歴史にインスピレーションを得た作品も見どころだ。五所川原市生まれの工藤麻紀子は、岩木山や白神山地を思わせる山と一体化したような人物を瑞々しい色彩で描き、暮らしと近しい青森の自然や四季などを表現している。また、弘前の旧陸軍第八師団の軍医であった祖父と、弘前生まれで小説「シャーロック・ホームズ」シリーズの翻訳家であった父、そしてコナン・ドイルの3人を巡る物語を、フィクションとドキュメンタリーが入り混じったテキストや絵画で紡いだ小林エリカのインスタレーションも、展覧会の全体をつなぐように展開しているのが面白い。

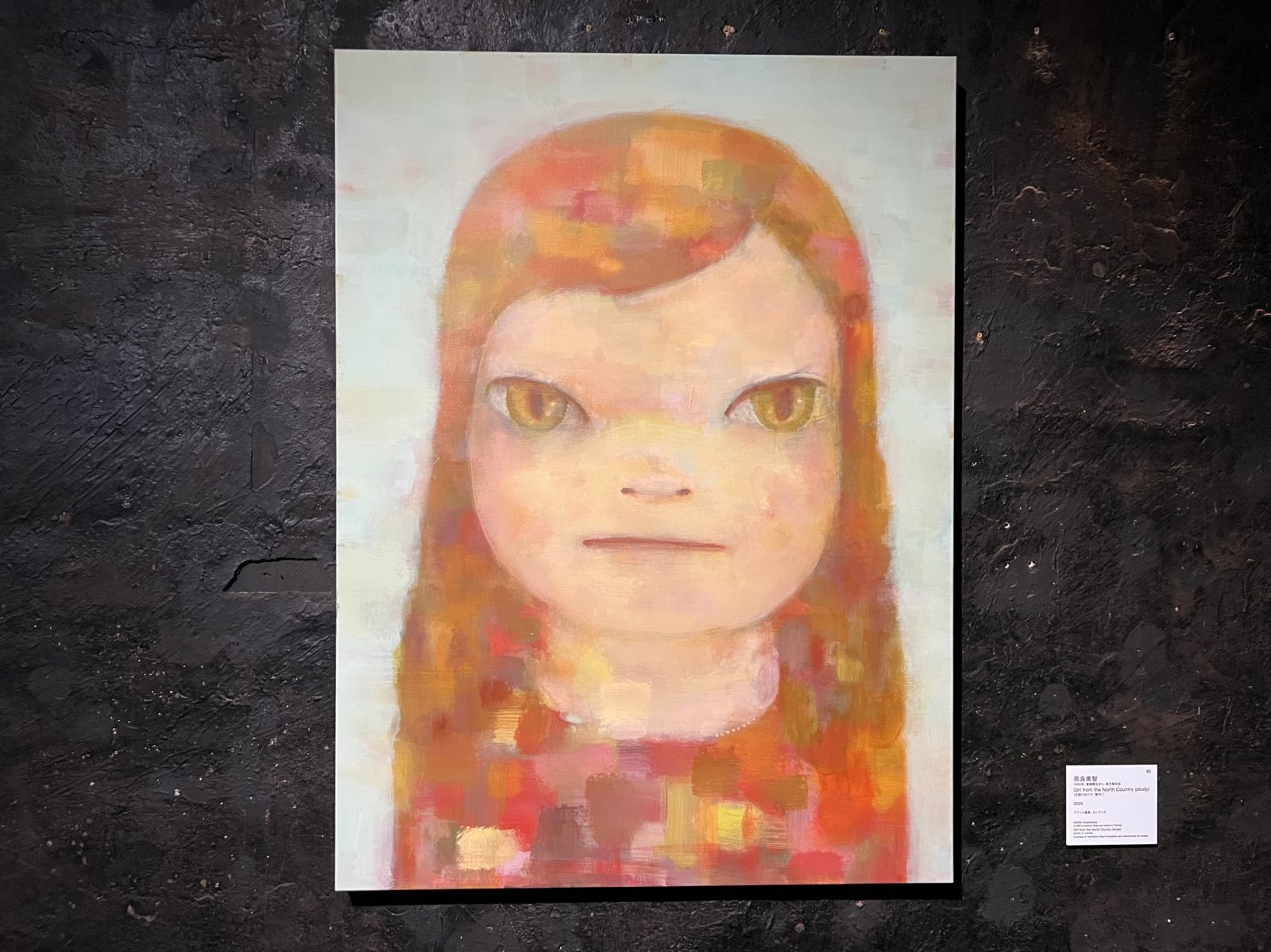

奈良美智が青春時代を過ごしたロック喫茶が美術館に再現!

弘前出身の奈良美智が、弘前での高校時代に仲間と一緒につくり上げたロック喫茶「JAIL HOUSE 33 1/3」の再現展示も圧巻の一言だ。1977年、高校生だった奈良は、家の近くにあったロック喫茶の開店準備に携わると、開店後も店に通い、音楽好きの仲間と交流する。板張りのレトロな店内にはたくさんのキープされたボトルやレコード、それにDJ用のターンテーブルなどが並んでいて、当時の雰囲気をリアルに伝えている。また、窓から新作絵画『Girl from the North Country(Study)』「北国の女の子(習作)」が見えるのも楽しい。

「ユートピア」とは、16世紀イギリスの思想家、トマス・モアの小説に登場する架空の国の名前で「どこにでもない」を意味する。モアの描いたユートピアは厳しく管理されているため、いまとなれば理想的ではないが、貧富の差や不平等にまみれた当時の社会を批判的に捉えた視点は、決して古びているわけではない。約100年の歴史を歩んできた建築をはじめ、地域に合わせた「コミッション・ワーク」を重視して活動してきた、どこにも替えのない弘前れんが倉庫美術館にて、一人ひとりにとっての「新しいユートピア」とは何かを考えたい。

『開館5周年記念展 ニュー・ユートピア——わたしたちがつくる新しい生態系』

開催期間:開催中〜2025年7月7日(月)

※2期は2025年7月11日(金)〜11月16日(日)

開催場所:弘前れんが倉庫美術館

⻘森県弘前市吉野町2-1

開館時間:9時〜17時

※入館は閉館30分前まで

休館日:火、5/7、7/9、7/10、9/24

※4/15、4/22、4/29、5/6、8/5、9/23 は開館

入場料:一般 ¥1,500

www.hirosaki-moca.jp