3月27日(金)、今後の映像カルチャーの未来を感じさせるショートフィルム上映イベント「Sora Selects: Tokyo」が開催された。このイベントでは、国内外のクリエイターたちがChatGPTで知られるOpenAIによる動画生成AI「Sora」を使って作った短編作品が披露。アニメ的なキャラクターが登場するポップなミュージックビデオ風の作品から、まるで美術館に展示されるインスタレーションを思わせる実験映像まで、驚くほど幅広い作品が公開されていた。まさに多種多様な作品群だったが、いずれの作品にも共通するのは、既存の映像制作プロセスの枠にとらわれずこれまでの常識を塗り替えようとする意志だった。

OpenAIメンバーのローハン・サハイ(プロダクト&エンジニアリングリード)と、同じくOpenAIメンバーとしてアーティストプログラムを率いるスーキ・マンスールに、「Sora」の現在地、そして動画生成AIがもたらす近未来像を聞いた。

世界45カ国、450人のクリエイターとともに進化するSora

OpenAIメンバーでSora Artist Program Leadのスーキ・マンスール。

OpenAIメンバーでSora Artist Program Leadのスーキ・マンスール。Soraを使えば、クリエイターがアイデアを素早く可視化し、映像として生成することができる。この画期的な技術を実用に近づけるための試みとして、OpenAIは世界各地で活動するクリエイターを早期から招く「アーティストプログラム」を展開してきたという。

「Soraをローンチする1年前から、世界45カ国450人のクリエイターにアーリーアクセスしてもらってきました。イラストやグラフィックデザイン、VFX、映像、さらにダンスの振り付けやAIクリエイターなど、多岐にわたる分野の人々です」。そう語るのは、アーティストプログラムのリードを務めるスーキだ。「日本から参加しているクリエイターもおり、合計300万ドルの基金を準備して作品づくりを支援しています。彼らがSoraを使って作品を制作し、そのフィードバックをプロダクトチームに渡す。この循環がSoraの進化を加速させる原動力になっています」。

一方で、プロダクト開発を指揮するローハンは「リサーチャーと協力しながら、エンドユーザーがよりスムーズにSoraを扱えるUIを試行錯誤しています」と語る。「最初は最小限のUIしかありませんでした。実際にクリエイターがどのようにコンテンツを整理し、どんなボタンを使い、どこで苦労するかを観察することで、必要な機能を見極めてきました」。

アイデア出しの段階でAIを使う一方、今後は大規模プロダクションへ?

Soraが実際の現場でどのように使われているのか。その一例として、映画監督や映像作家がプリビジュアライゼーション(事前映像化)に利用する例が挙げられる。あるいはSNS向けの短尺動画やシズルリールの制作、広告映像のラフづくりなど、多彩なシーンで活用され始めている。

「現状では、アイデア出しの初期段階に多く使われています。まだぼんやりしたイメージを可視化してみて、そこから方向性を絞り込む。そういうケースが圧倒的に多いですね」と、ローハン。「Soraで生成される映像は、まだ必ずしも制作者が思い描く細部まで完全にコントロールできるわけではありません。しかし、かえってそこから想定外のアイデアが生まれ、『この方向も面白いから伸ばしてみよう』という発想の飛躍が起こるんです」。なお、Soraには1:1、16:9、9:16といった複数のアスペクト比が用意されており、これはSNS向けの利用を意識した仕様であるといい、ここにSoraの現時点での大きな需要が見て取れる。

一方で、興味深い話題としては「Sora」に対するクリエイターからの要望が挙げられる。とくにフォルダ分けや作品管理に関するニーズは高く、「属している組織ごとに固有のファイルを作りたい」といった声が多く寄せられたという。

「モデルに関しては、キャラクターの一貫性をより強化してほしいというリクエストが強いですね。特にストーリー作品を作るうえでは、主人公がシーンごとに変化してしまうと厳しい。あとは、静止画から動画へスムーズに移行するプロセスを望む声も大きかったです」(スーキ)。

これらの要望からは、より長尺のドラマや映画での使用をクリエイターたちが模索している様子が窺えるだろう。

Soraでの創作を促すコミュニティ機能と、映像制作スキルのAI活用

これからSoraを使ってみたいと考える人にとって、有効なプロンプトのコツは何だろうか。そう質問したところ、ローハンは「まずは他の人の作品を見ること」と即答した。

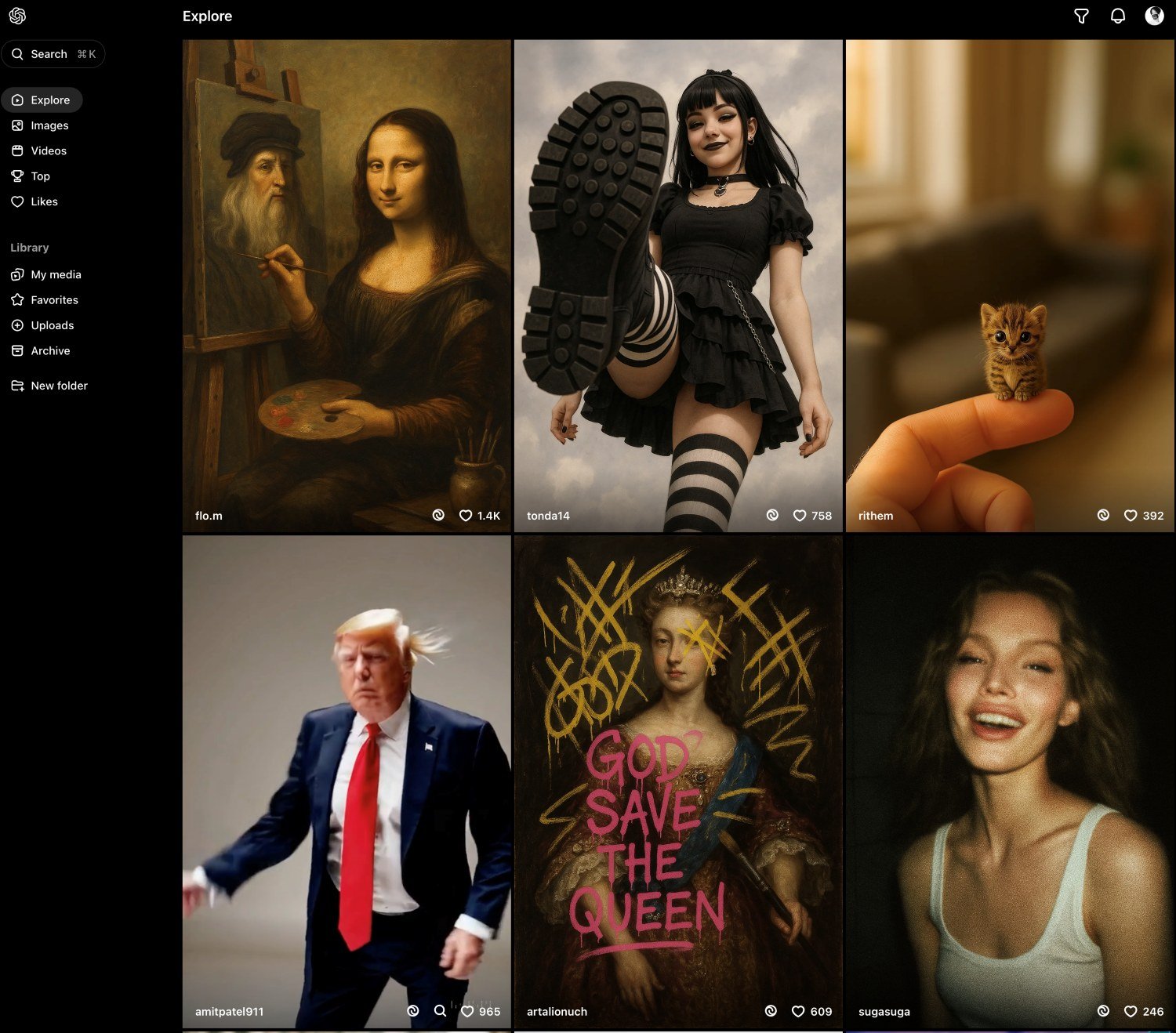

「Sora上には、おすすめ作品をまとめたフィードがあり、どんなプロンプトでその作品が生成されたのかを見ることもできます。そこから多くの人の心を掴むプロンプトのエッセンスをつかめるはずです。さらにはプロンプトをコピーするだけではなく、実際に他のクリエイターが作った作品を自分なりにリミックスし、全く違う映像へ発展させることができる。これもSoraの面白さです」。(ローハン)

また、もともと映像制作の世界にいたというスーキが教えてくれたのは、実際に映像制作現場で役立つスキルや知識がSoraでも活用できるということだ。「私は絶対にプロンプトの最後に『モディファイヤー』を付け加えます。たとえば“シネマティック”、“35mm風”、“被写界深度を浅めに”といった要素を加えるだけで、映像ががらりと変わるんですよ。他にもレンズの名前を具体的に入れるなど、アナログ的なニュアンスを与えると印象が大きく変化します」。

AIがもたらす映像制作の未来

今回の「Sora Selects: Tokyo」は、動画生成AIがクリエイティブ業界に与えつつあるインパクトを実感できる場だった。かつては高いハードルがあった映像表現が、AIツールの普及によりぐっと身近になる。監督やアニメーターらは、Soraをアイデア出しやシズルリール制作に活用し、成果を試行錯誤しながら広げている。

もちろん、技術の急速な進化に伴い、著作権や倫理面の課題は今後ますます顕在化するだろう。また、商業ベースで必要とされる品質・安定性をどこまで高められるかといった開発上の課題もある。それでも、「アイデアと最低限のツールさえあれば、一人でも映像を生み出せる」という新しい地平は、映像制作の裾野を広げ続けている。

クリエイターとAIが共存する時代――Soraはそんな未来を象徴する存在であり、ローハンとスーキの言葉を借りれば、まだ「可能性のほんの入り口」にすぎない。彼らの挑戦が映像の世界をどのように塗り替えていくのか。ここはまさに日進月歩の世界。きっと数週間、数ヶ月でさらに大きな飛躍が待っているはずだ。