![8_House_in_Tateshina_Project_sketch[1].jpg](/uploads/f25ba1b9c35b5f597821531ff6012cd9a4700129.jpg)

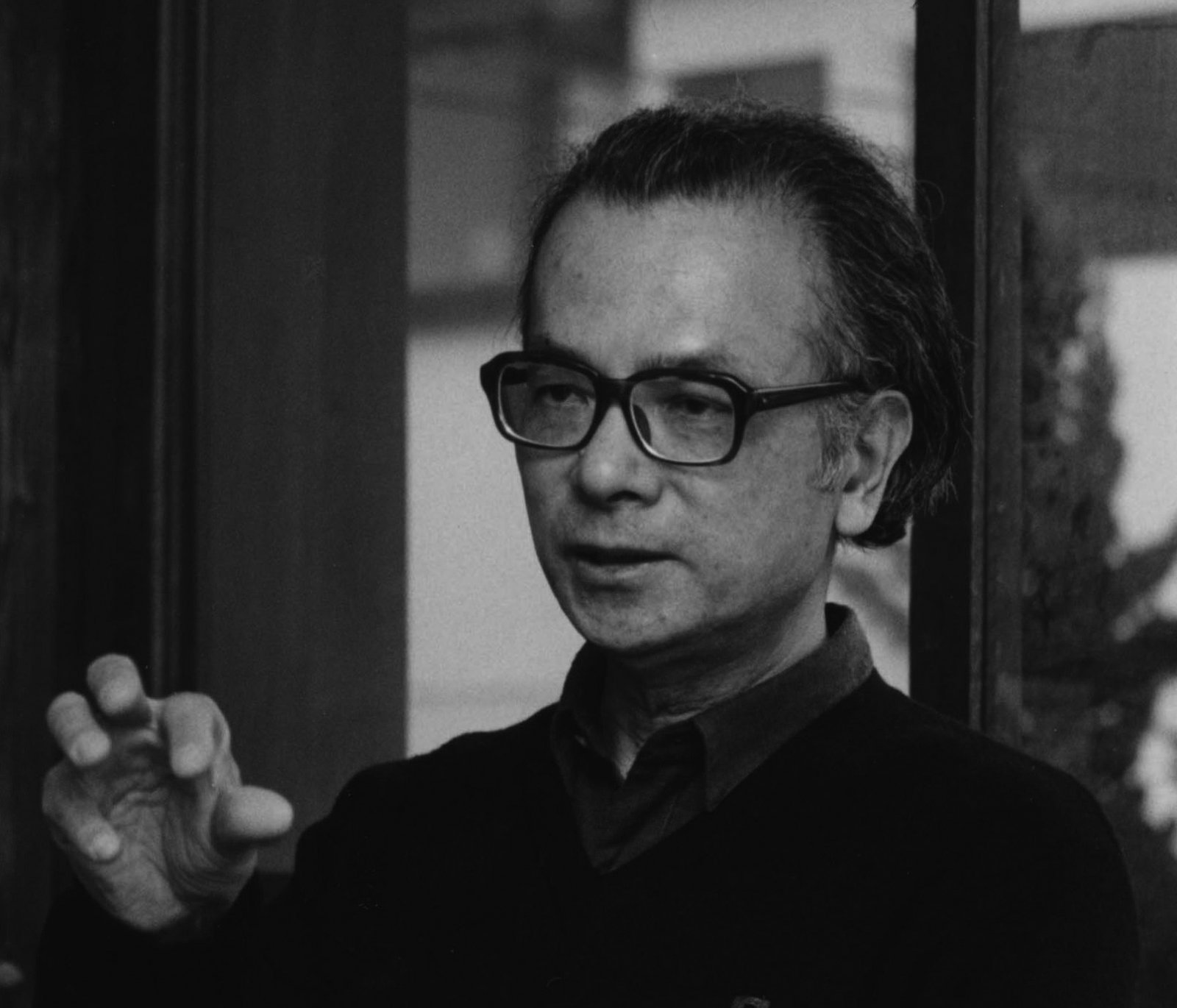

建築家・篠原一男の生誕100年を記念し、TOTOギャラリー・間を会場に『篠原一男 空間に永遠を刻む——生誕百年 100の問い』と題した展覧会が開催している。現在、国内外で再評価の機運が高まる建築家の原図や模型、真筆のスケッチ、家具などのオリジナル資料が一堂に会する貴重な機会だ。

東京工業大学(現・東京科学大学)で清家清に学び、卒業後は同大学で教鞭をとりながら、プロフェッサーアーキテクトとして活動を続けた篠原。設計と言説の発表に加え、坂本一成、伊東豊雄、長谷川逸子など「篠原スクール」と呼ばれる一群の建築家を輩出し、現在も第一線で活躍する建築家たちに大きな影響を与えた。

![7_House_in_Yokohama_sketch[1].jpg](/uploads/7_House_in_Yokohama_sketch%5B1%5D.jpg)

「住宅は芸術である」と唱え、小住宅の設計に多大なエネルギーを費やした篠原による住宅は、日本における現代住宅の一つの到達点を示すものだと称されている。初期の代表作である「から傘の家」(1961年)、「白の家」(66年)、「地の家」(66年)にはじまり、70年代の「未完の家」(72年)、「谷川さんの住宅」(74年)以後、一連の住宅で日本建築学会賞や第12回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展記念金獅子賞を受賞し、生涯を通して手掛けた住宅建築が高く評価された。自らの建築作品を「第1の様式」から「第4の様式」に分類していた系譜に沿い、その活動と人間性を浮かび上がらせるべく、本展では篠原の言説から「100の問い」を抽出して展示が構成されている。

篠原の住宅設計には、「永遠性」を表現することへの希求が込められていた。1960年代に大きく注目されていたメタボリズムの、時間とともに変動する仕組みを内蔵するコンセプトへの対抗意識が一つのきっかけであったのかもしれないが、その逆説的視点を超え、時間を透徹する建築空間の固有性を追い求めることが創作動機となっていたようだ。個人住宅の存続が困難な日本の社会的風土であるが、「白の家」と「地の家」は原形をとどめたまま次なる継承者へ引き継がれている。「から傘の家」も、2022年の秋にスイス・バーゼル近郊のヴィトラ・キャンパスに移築再建が完了しているという事実は、篠原が目指した「永遠性」が共感されていることの表れだと言えるだろう。

そして、学生運動が世界的に激化する69年、「建築的個人史の変動を試みた」と雑誌『新建築』の1993年1月号にこう寄稿している。

「日本建築の伝統的構成—そのコンセプトと表現フレーム—からの離陸を、その直前のいくつかの仕事を仕上げた過程で私は意識していた。モダニズムの横断—いうまでもなく私固有の方法で—のプログラムが漠然と浮かんでいた」(『新建築』1993年1月号より)

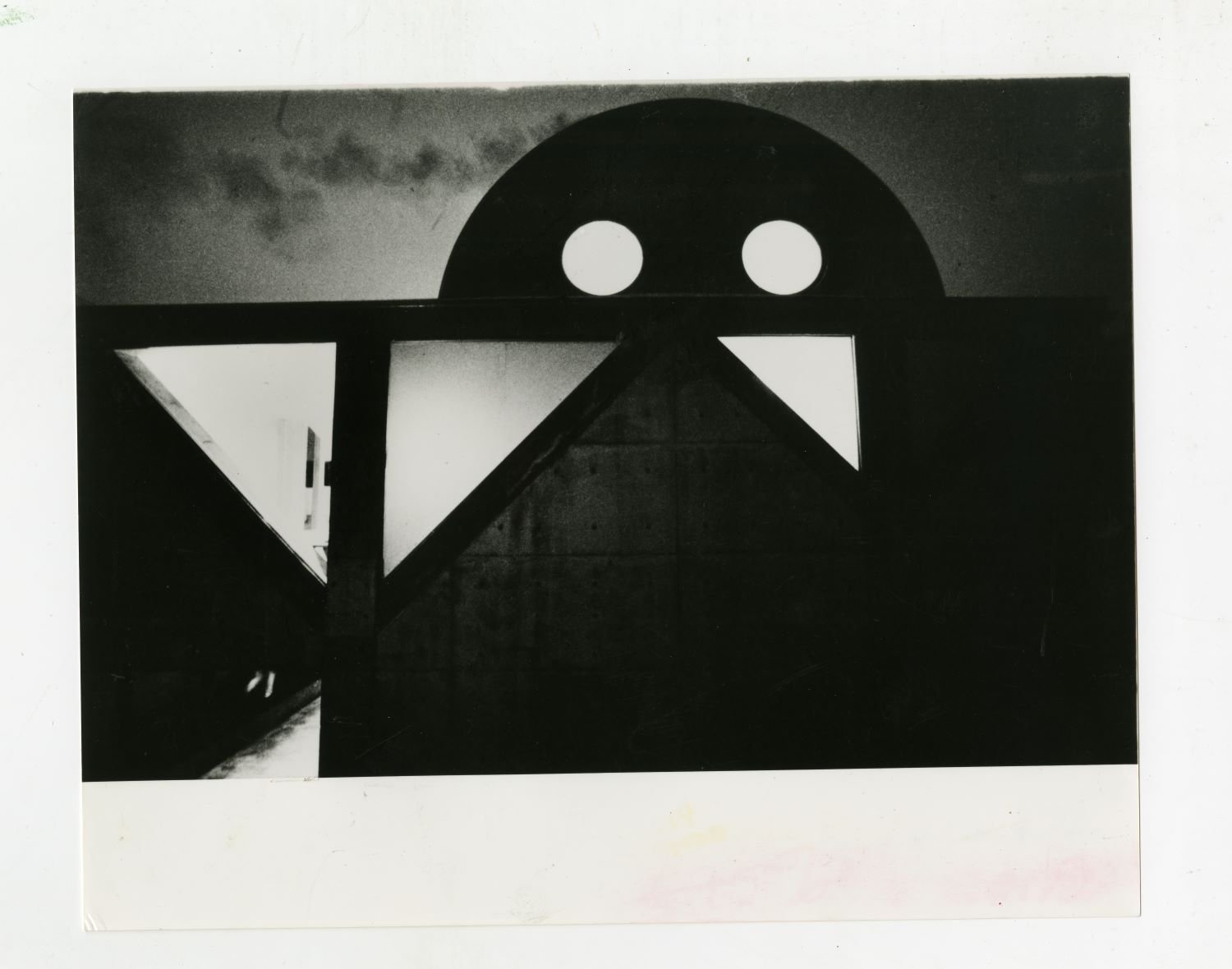

そうした日本建築への意識の変遷という視点から見ても、興味をそそる展示となるに違いない。会場には、「第5の様式」を予感させる未完の遺作、「蓼科山地の初等幾何」(2006年、企画案)のスケッチも展示されている。この春、建築家の奥山信一、貝島桃代、建築史家のセン・クアンをキュレーターに迎え、建築設計における「永遠性」を再考する場がTOTOギャラリー・間に創出される。

『篠原一男 空間に永遠を刻む—生誕百年 100の問い』

開催期間:開催中〜6月22日(月)

開催場所:TOTOギャラリー・間

東京都港区南青山1-24-3 TOTO乃木坂ビル3F

開館時間:11時〜18時

休館日:月、祝

※5/3、5/4は開館、5/6は休館

入場料:無料

TEL:03-3402-1010

https://jp.toto.com/gallerma/index.htm