3月23日。みなとみらいにあるKIDOKIDOにておもしろい取り組みが行われた。主催者は、レクサスとあそび道具やあそび場をプロデュースするボーネルンド。ジャンルが異なる2社が子どものためのコラボワークショップ「LEXUS × BørneLund モビリティをあそびで学ぶ〜空気をデザインするクルマづくり〜」を開催したのだ。

ワークショップのテーマは「空力」。レクサスの技術チームである「LEXUS PATHFINDER AIR RACING」が、クルマが受ける空気の力について、子どもたちと実験を交えて教えていく内容だ。

普段の生活では見ることも触ることもできない空力の世界。こどもたちが理解するにはどうすればよいだろうか?レクサスとボーネルンドが示した、新しい学び方の世界を紹介しよう。

「空力」の世界を子どもたちにどう伝えるか?

そもそも空力とは何か。それは空気が物を押す力。自転車をこいだ時に風の抵抗を感じるように、運動する物体は空気によってその動きを妨げられる。空気抵抗と言い換えるとなじみ深いだろう。空気抵抗はもちろんクルマにもかかり、燃費とスピードの差にも大きく関わってくるもの。そのため空気抵抗をどれほど小さくするかが、車体デザインにおいて重要なポイントとなっている。

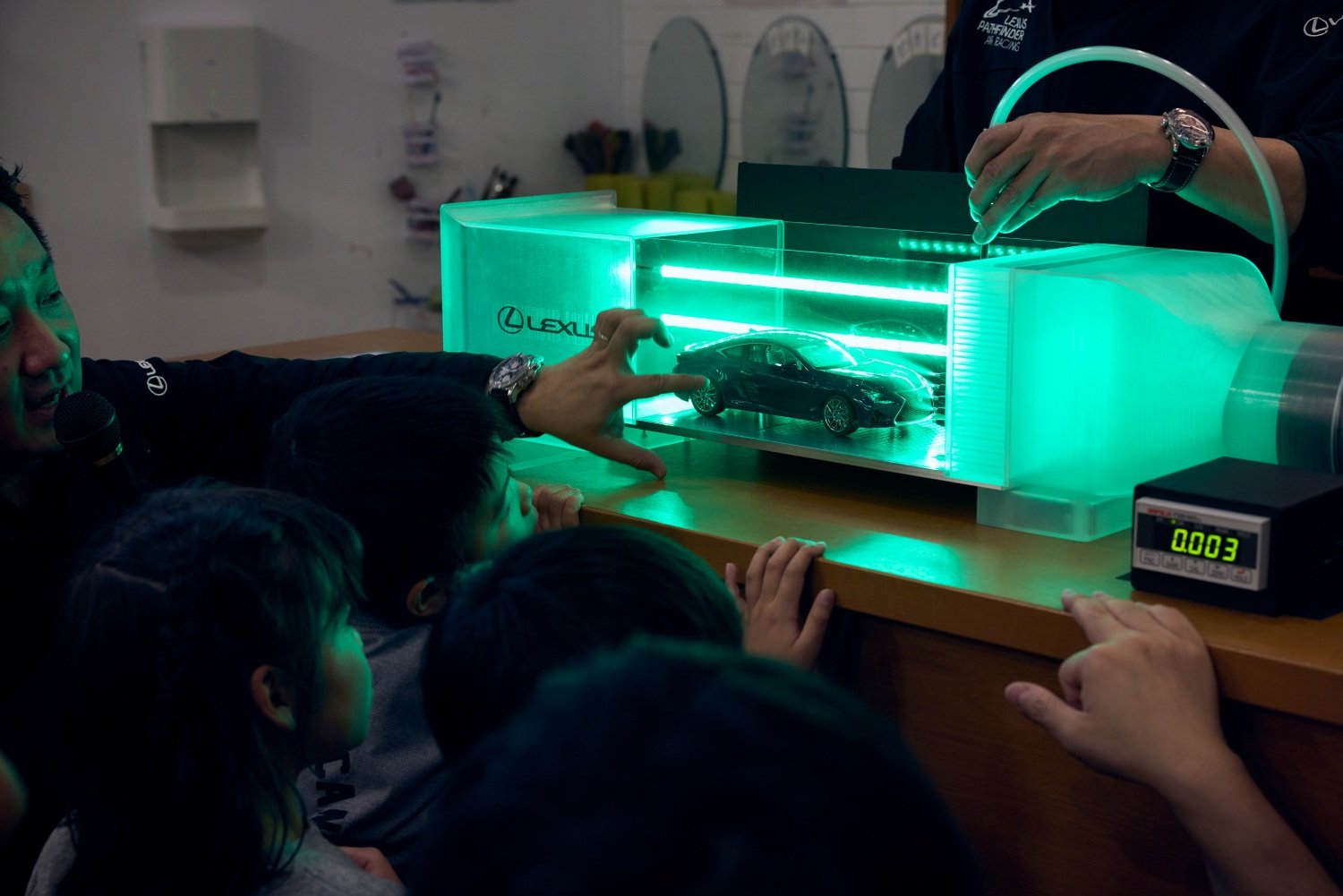

今回のワークショップは、子どもたちが粘土で車体デザインを手掛け、どのくらいの空気抵抗を受けるかを専用の機材で観測する風洞実験だ。

ちょっとしたデザインの変化が空気抵抗を大きくするため、どのような車体デザインが空気抵抗を小さくするのか試行錯誤を繰り返す。これは、レクサスが車体デザインを制作する過程と同じであり、今ワークショップは、実験を通じて、こどもたちに空力を理解してもらうことが狙いだ。

これはボーネルンドが目指す「遊びを通じた新しい学び方」の実証だと言える。

---fadeinPager---

遊びながら学べる場をどう作るか

デンマーク語で「子どもの森 børne lund」ボーネルンドは、あそび道具販売だけでなく、こどもの遊び場のプロデュースに力を入れている。創業時から、育児施設や病院だけでなく、クルマメーカーの販売店等でも遊び場つくりを手掛けてきた。ボーネルンドは、こうした空間を使って「遊びを通じた新しい学び方」を提案している。

しかし、こうした取り組みには、コンテンツ力のある各分野のプロフェッショナルの協力が必要だ。そこで、ボーネルンドはレクサスと1年半ほど前から議論を重ねていたという。販売店への遊技場設置で縁があったレクサスは、以前から自社のブランドの魅力や技術を知ってもらう継続的な場を求めていた。こうした両者の希望が一致したことで、今回のコラボワークショップの開催が決定したのだ。

レクサスの持つ豊富な「技術的プロフェッショナル」と「コンテンツ力」、ボーネルンドの持つ「子どもたちへのプレゼン力」、この二つを活かしたワークショップとは何か。両者が考え抜いた末に白羽の矢が立ったのは、普段の生活ではあまり触れない「空力」だったのである。

---fadeinPager---

自由な発想から始まる、クルマ作り

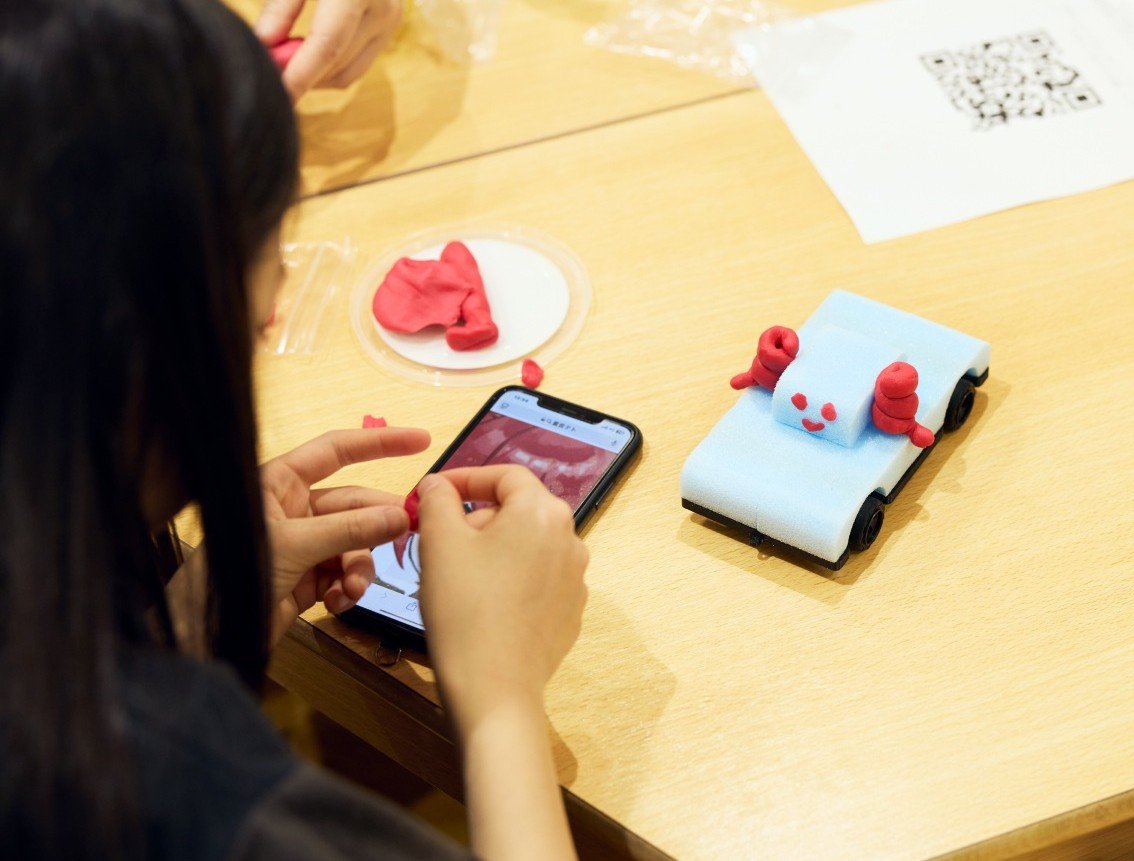

ワークショップの解説は、レクサスの中江雄亮を中心に進んでいく。ここで重要なのは、空力に最も効率的なデザインを全部教えないこと。最初は子どもの自由な発想でデザインされたクルマで実験させ、そこから徐々にヒントをもらうことで、空力に効率的なデザインを自分なりに考えるプロセスとなっている。

そのため、子どもたちは各々が思い描くスタイルで車体デザインを制作していく。

スピードが速い形や大きい形を目指す子やLFAやLCとレクサスの具体的な車種を挙げる子、挙句の果てにはVOCALOIDの重音テトといわゆる「痛車」にする子まで、その発想は無限大だ。

そこから、もらえるヒントを参考に、徐々に傾斜のついた効率的なデザインに変化していくが、独自のスタイルはしっかり残っている。最終的に、飛行機がついたクルマなど、独創的なクルマが仕上がっていった。

こうしたこどもたちの持つ独創性について、中江は語った。

「花なんか生やしたり、子どもたちの想像する力って無限大というか、我々も子供の頃そうだったのになんで忘れちゃったのかなって思います。正解がない世界なので、人とは違う発想が、次のブレイクスルーにつながると考えております。子どもたちには、我々にないイマジネーションを持ち続けて、好きにやって欲しいですね。」

子どもたちが学びたくなる方法とは?

取材を通じて感じたのは、子どもたちの自主性が育っていったことだ。

最初は同伴した親が主導してデザインしていく様子が見られたが、風洞実験で数字が小さくなるにつれ、車体デザインに積極的に取り組む子たちが多く見られた。実験結果を見て、試行錯誤を繰り返す楽しさに気づいたのだろう。

今回のワークショップは、レクサスとボーネルンドにとっては、実験段階であり、継続的な取り組みのスタートと位置付けている。新時代の発想を生みだすためにも、新しい学び方の追究は続けてほしいものだ。

ボーネルンド