4月13日に開幕する「大阪・関西万博」で、ロボット研究の第一人者である石黒浩が「いのちの未来」パビリオンをプロデュースする。企画統括ディレクターの内田まほろに、本パビリオンに込められた想いを聞いた。

Pen最新号『大阪 再発見』の第2特集は、4月13日に開幕する「大阪・関西万博」。万博のテーマは、「いのち輝く未来社会のデザイン」だ。会場には158の国・地域と7つの国際機関、8つのシグネチャーパビリオン、13の民間パビリオンと4つの国内パビリオンが並び、世界中からトップクリエイターと最先端テクノロジーが集結する。パビリオンを手掛けているクリエイターや研究者たちに、知られざる万博の魅力や見どころを案内してもらった。

『大阪 再発見』

Pen 2025年4月号 ¥880(税込)

▼購入はこちら

Amazon 楽天 セブンネット タワーレコード HMV

石黒浩/シグネチャーパビリオン「いのちの未来」

性別や身体、場所や時間の制約がなくなったとしたらどんな生き方をしてみたいだろうか? 私たちの身体が死んでも意識が残るとしたら? そんな哲学的な問いを掲げながらロボット研究の第一人者として活躍する石黒浩プロデュースによる「いのちの未来」パビリオン。企画統括ディレクターを務める内田まほろは、日本科学未来館のキュレーター時代にロボット展示を多数手掛けた経歴をもつ。石黒のフィロソフィーに共感した内田は、技術とエンターテインメントを融合させるべく、企業やクリエイターと伴走しながらパビリオンを指揮する。

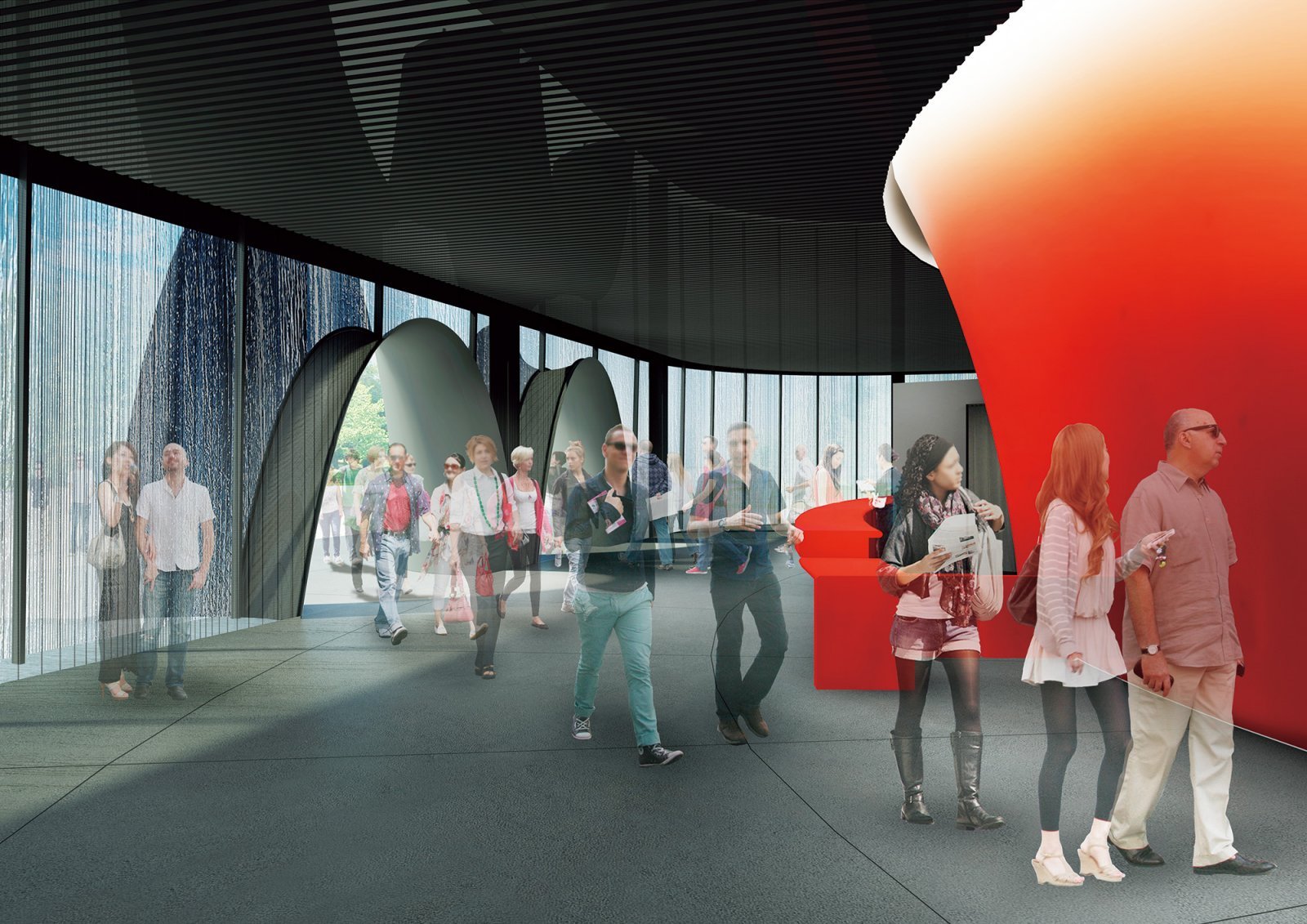

生命の源を象徴する水の壁を抜けて会場へ進むと、出迎えるのは個性豊かな何体ものロボットだ。

「パビリオンの運営は人間とロボットが分担して行います。人口減少が進む近未来ではロボットも重要な働き手になることが予想されるでしょう」

展示の大きな柱は「50年後の未来」と「1000年後の未来」だ。前者では住宅、医療、介護、モビリティなど業種の異なる協賛7社による若手社員と「ロボットなどの未来の技術とともに暮らす50年後の未来」をテーマに議論を重ね、各社が3つのプロダクトを考案。21のプロダクトはクリエイティブ集団チョコレイトがつくる物語の中に登場するという仕掛けだ。

「たとえば、老いや医療に向き合っている企業が考える未来の技術は現実的です。これらのプランが50年後に実現すれば、本当の意味で万博のレガシーになる」

1000年後の未来はさらに哲学的な様相を帯びてくる。

「もはや人類が存続しているか未知の世界ですが、人間が物質や環境、身体からも自由になって、ロボットが私たちのアバターとして生き続ける未来を設定しています」

肉体が衰えてもロボットがアバターとして生き続けることで、両者は限りなく一体化するのではないか。そんな石黒のコンセプトを具現化するのは各界で活躍するクリエイターたちだ。50年後や1000年後の世界を追体験することで、来場者には自分ごととして感じてほしいと内田は言う。

「私たちのパビリオンはSFの世界ではありません。子どもたちには未来づくりの気づきを与え、大人たちにとっては老いの未来をポジティブに想像してもらう場になるでしょう。未来は自分の意思で変えられるのです」

内田まほろ

キュレーター、展示プロデューサー

JR東日本文化創造財団による文化施設MoN Takanawa: The Museum of Narrativesの開館準備室長。2020年まで日本科学未来館に勤務し、ロボットや情報、アート、デザイン、ゲーム、建築など幅広い常設展、企画展を担当。アート&サイエンスプロジェクトが話題に。石黒館では企画統括ディレクターを務める。

(C)Maholo uchida/内田まほろ