【Penが選んだ、今月の読むべき1冊】

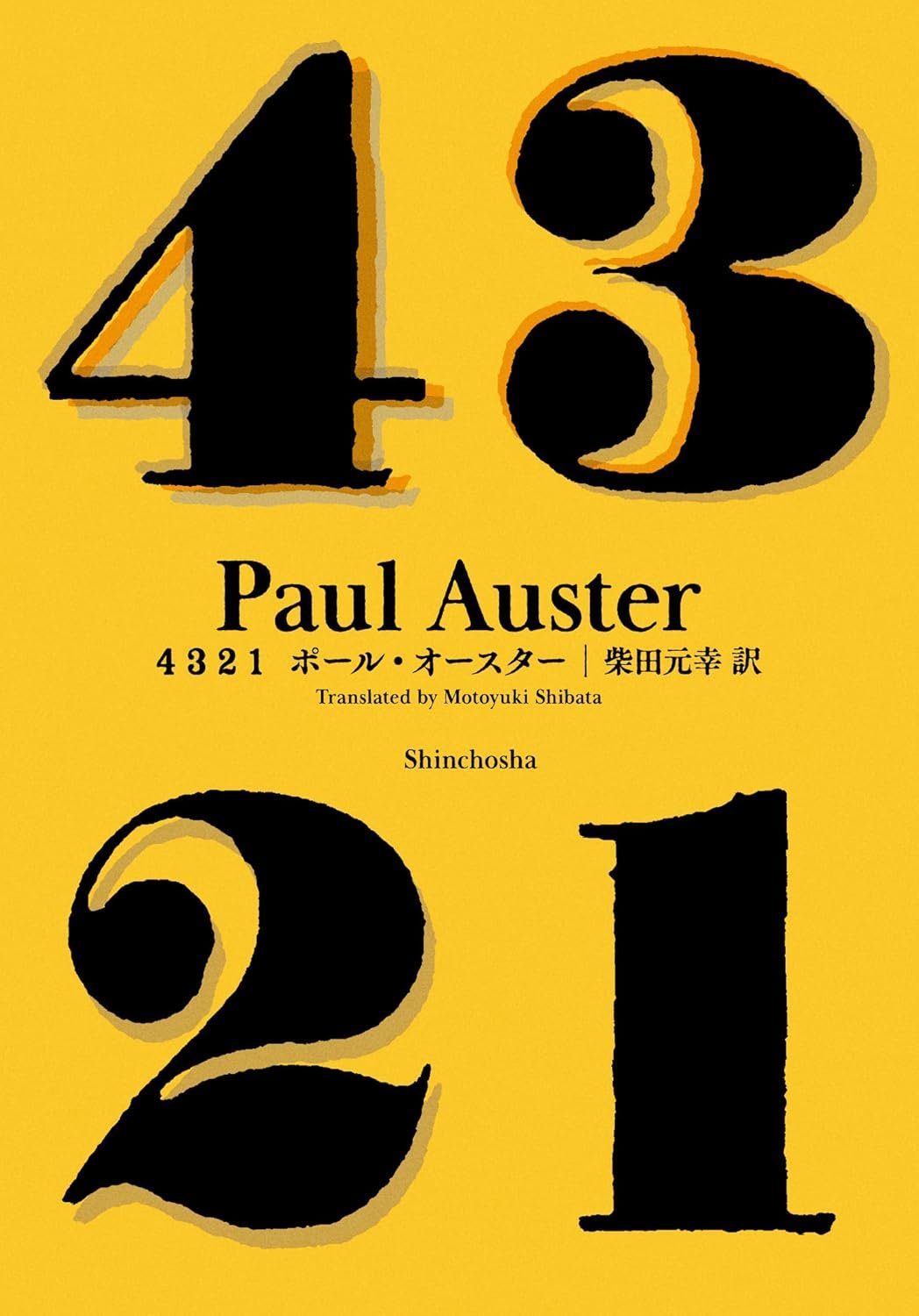

『4321』

2024年4月、ポール・オースターは77歳で逝ってしまった。2段組800ページもある大長編『4321』を遺して。

まるでカウントダウンみたいな不思議なタイトルの意味は、読み終えた時、腑に落ちるだろう。『4321』はアーチー・ファーガソンという作家志望のユダヤ系の少年の成長の物語であり、自身が青春を送ったアメリカの激動の時代を検証する自伝的な小説でもある。ひとりの人間の人生にも、ひとつの国の歴史にも、いくつもの分岐点がある。もしもあの時、違う選択をしていたら、まったく違ういまを生きていたかもしれない。ほんのわずかな違いでありえたかもしれない4つの人生。ストーリー以上に巧みな構成によって、パラレルワールドのような世界観が浮かび上がる。恐らくはそれこそが実験精神に満ちたこの作家が、本作で最もやりたかったことなのに違いない。

オースターは素晴らしいストリーテラーであると同時に、人生の神秘を「偶然」を手掛かりに紐解いていった作家だ。人が「偶然」の力に思い至るのはどん底にぶち当たった時だろう。打つ手なしの閉塞感に風穴を開けてくれるのは、偶然の出来事、偶然の出会いであり、気がつけば、思いがけない場所にたどり着いている。自分の人生を自分ですべてコントロールできる人間などいない。生まれ落ちる境遇でさえ人は選べないのだから。ダイスを転がせ。『ムーン・パレス』も『偶然の音楽』も『ブルックリン・フォーリーズ』も偶然に身を委ねた時、絶望は反転し、見えてくる景色があることを教えてくれた。本作でもオースターはこう記す。「神はどこにもいないが生はいたるところにある」と。見えている手札がすべてではない。私たちの現在地も数えきれないほどの偶然の果てにたどり着いたいまなのだ。

※この記事はPen 2025年3月号より再編集した記事です。