東京・六本木の森アーツセンターギャラリーで開催中の『ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト』。アメリカで最大規模の古代エジプト美術コレクションで知られるブルックリン博物館より、彫刻、棺、宝飾品、土器、パピルスなど約150点の貴重な遺物が来日を果たしている。

住まいから食事、子育てや仕事事情まで。古代エジプトの人々の営みとは?

ピラミッドやファラオ(王)の偉業に焦点が当てられがちな古代エジプト。しかし、そこで生きる人々の営みについては意外と知られていない。よって本展では当時の日常生活に注目し、住まいの環境や食事、また仕事事情から出産や子育てについての謎を解き明かしている。古代エジプトで親が子に就かせたい一番の職業とは…? それは神の言葉である文字を操る役職として、神官や官僚を指す書記だった。また平均寿命が30歳前後だった末期王朝時代では、女性は10代前半で結婚し、早くから子どもを産んだとされている。さらにギリシャ人が金銀銅のコインを持ち込むまでお金のない社会だった古代エジプトでは、税はコムギなどの穀物によっておさめられ、物々交換によって取引されていたことも分かっている。

クフ王と推察される《王の頭部》が約40年ぶりに国内にて公開

現在、少なくともエジプトに118基発見されているピラミッド。中でもギザの大ピラミッドを建造させたクフ王ではないかと推察される《王の頭部》は見逃せない逸品だ。クフ王の彫像は極めて少なく、約7〜8センチほどの小さな象牙製のものしか確認されていない中、この彫像は高さ50センチを超える異例の大きさを誇る。またかつてピラミッドは奴隷たちが鞭打たれながら造られていたと考えられていたが、隣接する「ピラミッドタウン」と呼ばれる古代都市の発掘から、労働者が高カロリーの食事をしていたことが判明。4日に1度、1個9500カロリーものパンを配給されていたことや、ヒツジやヤギを食べていたことが明らかにされる。ファラオも「誰も仕事を強制されてはならず、皆が喜んで仕事をすることを望んでいる」と宣っていたという。

---fadeinPager---

ミイラや副葬品から見る、古代エジプト人の死生観

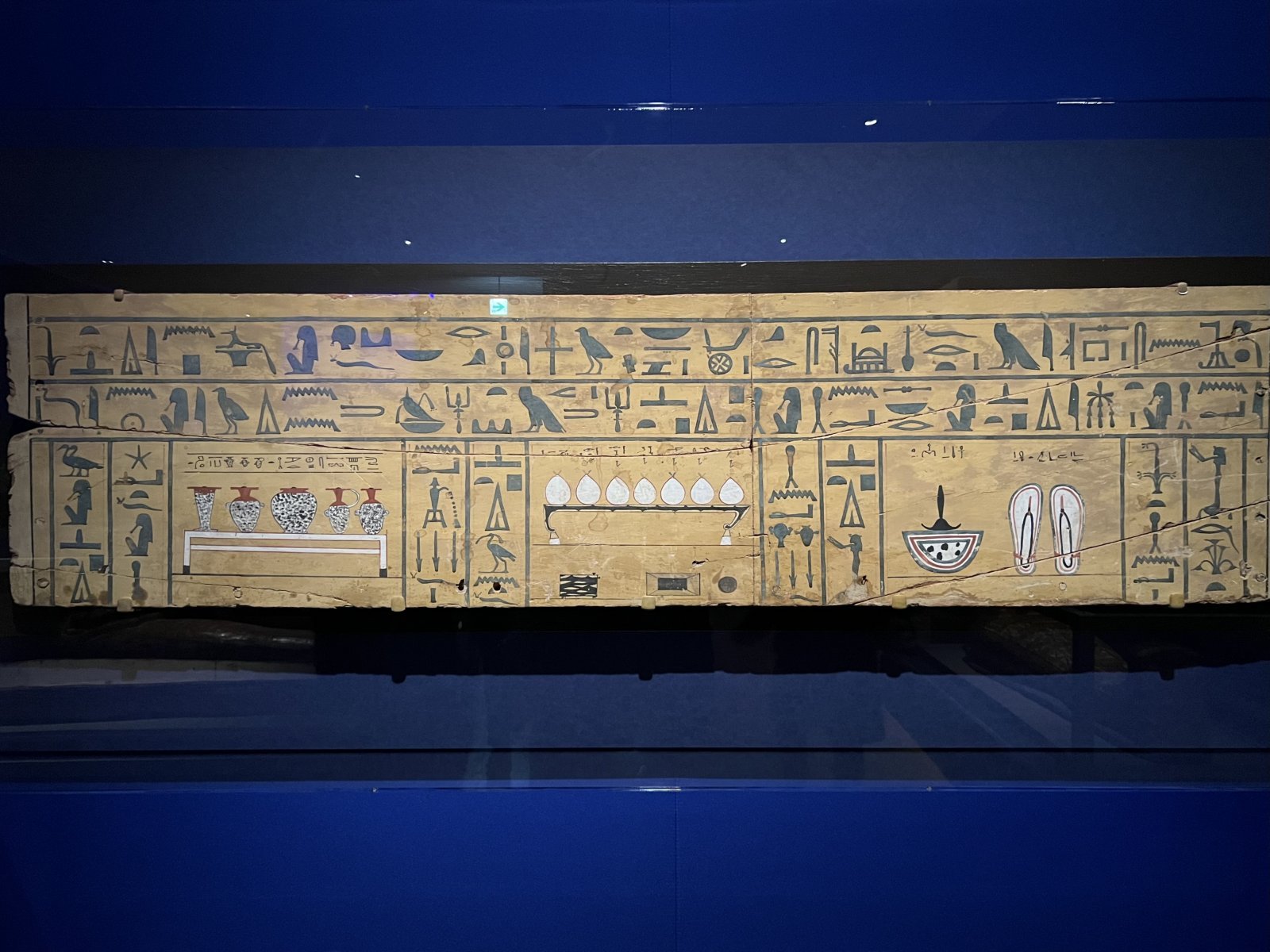

人は死後、来世で復活し永遠の命を得られると信じていた古代エジプトの人々。そこでは遺体から内臓を取り出して乾燥させ、腐敗しないように処理を施すミイラ作りが盛んに行われた。といっても、大量のナトロンや専門の職人技を必要とするミイラ制作は、身分の高い富裕層だけの特権。庶民の遺体のほとんどは適切なミイラ化の処理を受けずに残されていないが、それでも限られた中でなんとか身体を保存しようと試みた例もある。また動物を神聖視していた古代エジプトでは、故人のペットや神々に捧げるためにネコなどもミイラとして埋葬。それらの中には18世紀後半のエジプトブームにおいて、イギリス船が船舶のおもりや燃料として大量に持ち帰り、残ったミイラは国内で肥料として使っていたというから驚いてしまう。

当時の人々が話していたであろう古代エジプト語を再現!

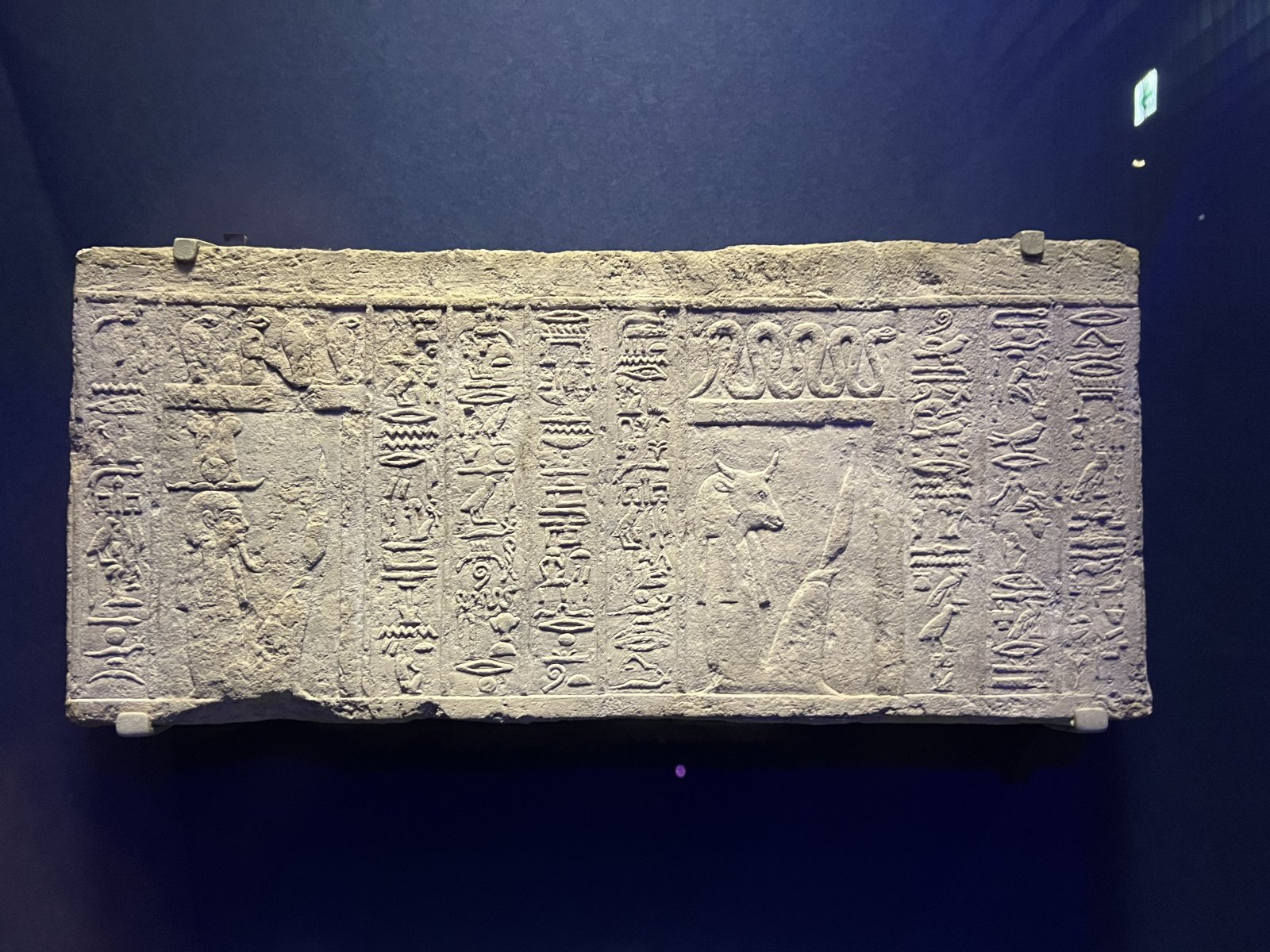

ミイラが横たわる最後の展示室では、謎めいた呪文のように響く音声にも耳を傾けたい。コプト語以前の古代エジプト語は、基本的に子音しか表記されない文字体系であるため、実際の発音が明らかになっていない。しかしエジプト学・コプト学の研究者である宮川創が、現存最古の葬送文書ともいわれている『ピラミッド・テキスト』を、当時の人々が話していたと考えられる古代エジプト語の発音によって再現している。「死者の書」の呪文145の描かれた《冥界の神々のレリーフ》を見ながら、おそらくファラオも聞いていたであろう言葉を聞いていると、いつしか古代エジプトの死後の世界へと入り込むような感覚に誘われる。

---fadeinPager---

エジプト考古学者の河江肖剰による、最新の研究成果を紹介

本展の監修を担うのは、エジプト考古学者の河江肖剰(かわえゆきのり、1972年生まれ)だ。1992年から2008年の間までカイロに在住した河江は、これまでにサッカラの階段ピラミッド、ギザの3大ピラミッドとスフィンクス、アブシールのピラミッド群の3D計測調査やシンキの小型ピラミッドの発掘などに20年以上にもわたって従事している。そうした河江による古代エジプトのさまざまな考古学研究の成果も大きな見どころといえる。一人の王や地域ではなく、古代エジプト文明の全時代を多角的な観点から紹介した『ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト』にて、当時暮らしていた人々の生から死までをたどりたい。

※作品はいずれもブルックリン博物館蔵

『ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト』

開催場所:森アーツセンターギャラリー(東京・六本木)

●東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階

開催期間:開催中〜2025年4月6日(日)

https://egypt-brooklyn.exhibit.jp