東京国立博物館で開催中の開創1150年記念 特別展『旧嵯峨御所 大覚寺-百花繚乱 御所ゆかりの絵画-』。2026年に大覚寺(だいかくじ)が開創1150年を迎えることに先立ち、華やかな障壁画や歴代天皇による優美な書、また密教美術の名品などを大々的に紹介している。その見どころを解説する。

嵯峨天皇の離宮の造営にはじまる大覚寺。後宇多法皇の時代には「嵯峨御所」と称される

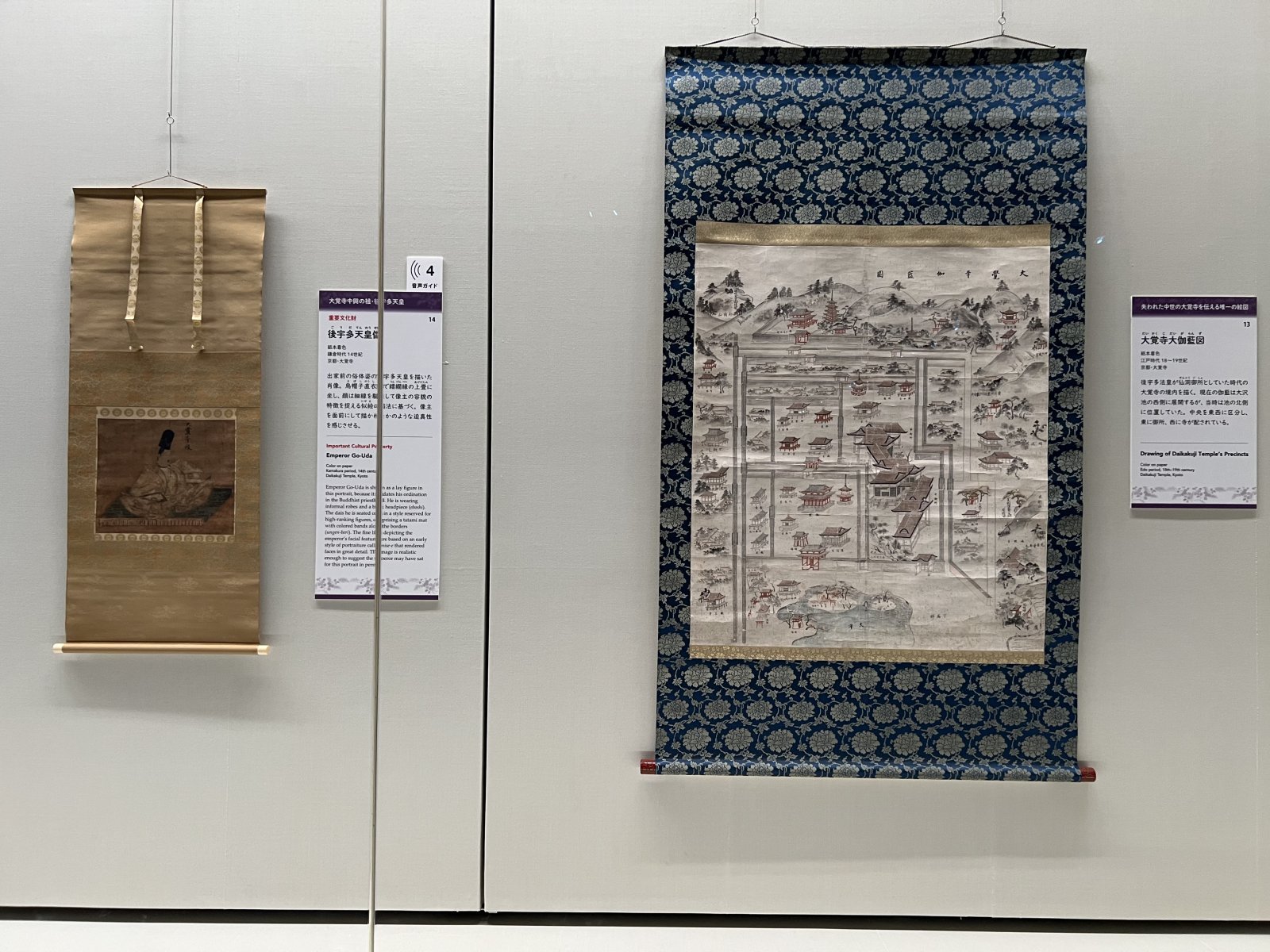

京都駅からJR嵯峨野線に乗って約20分。京都西北に位置する嵯峨は、古くから風光明媚な王朝貴族の遊楽の地として愛されてきた。今から約1200年前の平安時代初期、嵯峨天皇はこの地に離宮・嵯峨院を造営すると、唐から帰国した真言宗の祖、空海の勧めに従って五大明王像を安置する(現存せず)。その後、貞観18(876)年に皇女・正子内親王の願いによって寺に改められ、大覚寺が開創された。そして大覚寺では平安時代末まで公家出身の門跡が続くものの、文永5(1268)年に後嵯峨天皇が出家して入寺して以降、相次いで天皇が大覚寺へと入る。中でも真言密教を篤く信仰した後宇多法皇は、広大な伽藍整備を進めて院政を行ったことから、「嵯峨御所」と称されるようになった。

本尊《五大明王像》が初めて揃って東京で公開!

平安時代後期の仏像の最高傑作のひとつとされ、大覚寺の本尊でもある《五大明王像》が5体揃って初めて東京にて公開されている。像を手がけたのは、京都に拠点を置き、宮廷や上流貴族の仏像を数多く手がけた円派の仏師、明円。安元2(1176)年から翌年にかけて後白河上皇の御所にて制作された。いずれも整った顔立ちや丸みを帯びた柔らかな体つきをしていて、洗練された品格を見ることができる。また手足の数が多いなど異形の像もありながら、身体が的確に表現されている点に、次の鎌倉時代の彫刻を先取りするような表現も認められる。平安時代の優美さと、鎌倉時代の力強さが高い次元で調和したような仏像といえる。---fadeinPager---

刀剣ファン必見の展示が実現。「膝丸」と「髭切」に伝わるエピソードとは?

平安時代中期に清和源氏発展の基礎を固めた源満仲が作らせ、源氏に代々継承された「膝丸」、「髭切」の名で知られる「兄弟刀」が、京都以外では初めて揃って展示されている。ひとつは《太刀 銘 □忠(名物 薄緑〈膝丸〉)》(ヨミ:たち めい ただ)と呼ばれる名刀。罪人の試し斬りをしたところ、膝まで切り落としたという伝承が残され、後に義経が譲り受けて源平合戦で大活躍を果たしたとされている。一方の《太刀 銘 安綱(名物 鬼切丸〈髭切〉)》とは、満仲の子、頼光が都に跋扈していた妖怪や鬼を切り落としたとされるもの。それぞれが時々に起きた霊異譚によって名を変えながら、頼朝などの所持者を勝利に導く源氏の重宝として大切に受け継がれた。

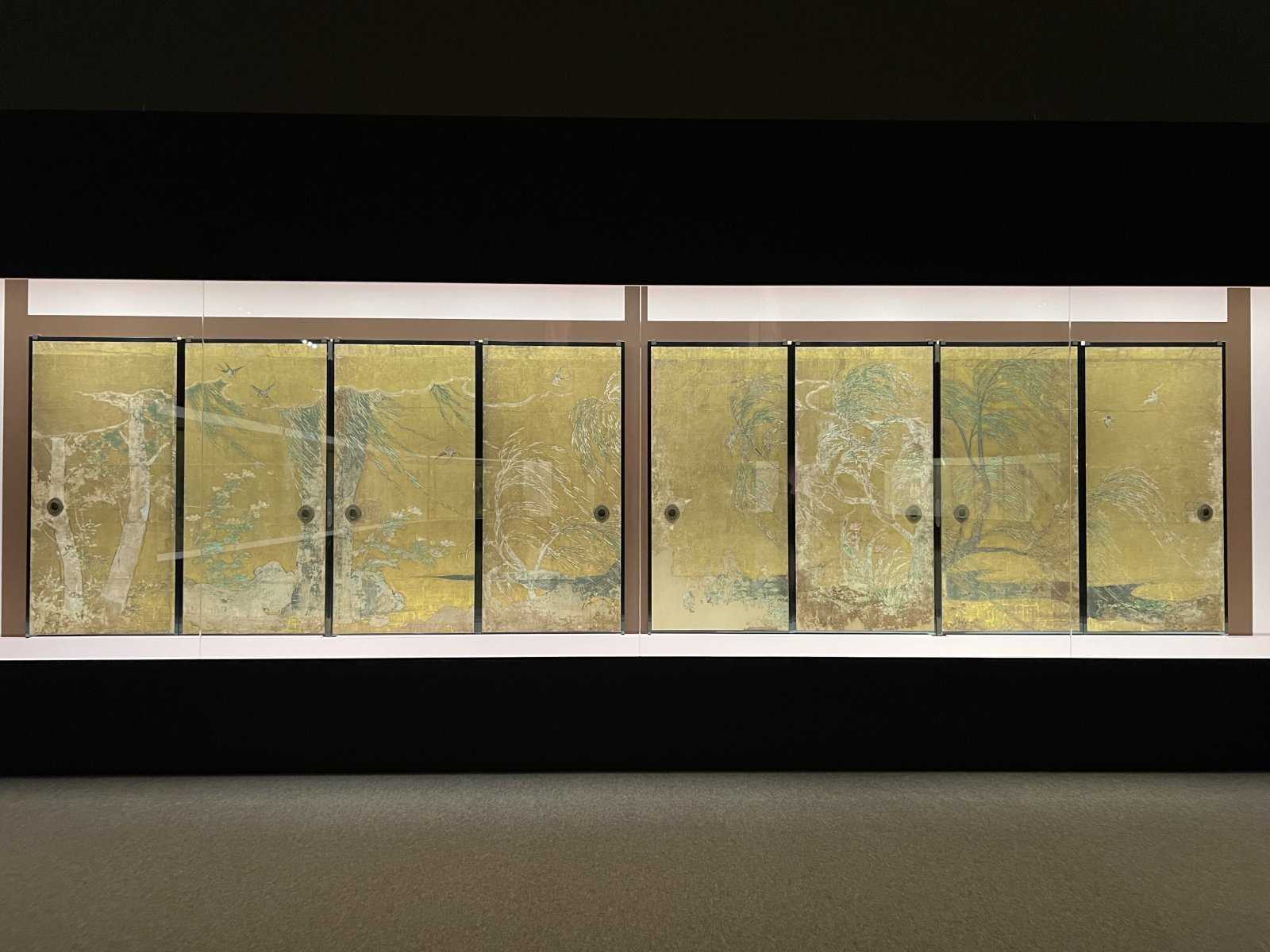

百花繚乱の華やかな障壁画に囲まれる。通常非公開の「御冠の間」も会場内に再現

---fadeinPager---

安土桃山時代から江戸時代にかけて制作され、大覚寺の宸殿などを彩った123面もの障壁画が展示のハイライトを飾っている。(前後期にて展示替えあり)そのうち狩野山楽の《牡丹図》とは、宸殿の最も重要な部屋を飾った襖絵で、今を盛りと咲く牡丹の花を実物大の大きさにて描いている。全ての花が正面を向くなど、デザイン的な感覚が見られるのも魅力だ。また後宇多法皇が院政を敷き、南北朝講和の舞台になったとも伝わる、歴代門跡の執務室であった「御冠の間」の再現展示も見どころだ。天皇家ゆかりの寺院だけあり、修行の場というよりも、雅な雰囲気が感じられるのが特徴とされる大覚寺。幾たびの戦乱を乗り越えて大切に受け継がれた寺宝を、東京国立博物館にてじっくりと堪能したい。

『開創1150年記念 特別展「旧嵯峨御所 大覚寺―百花繚乱 御所ゆかりの絵画―」』

開催場所:東京国立博物館 平成館

東京都台東区上野公園13-9

開催期間:開催中〜2025年3月16日(日)

https://tsumugu.yomiuri.co.jp/daikakuji2025/