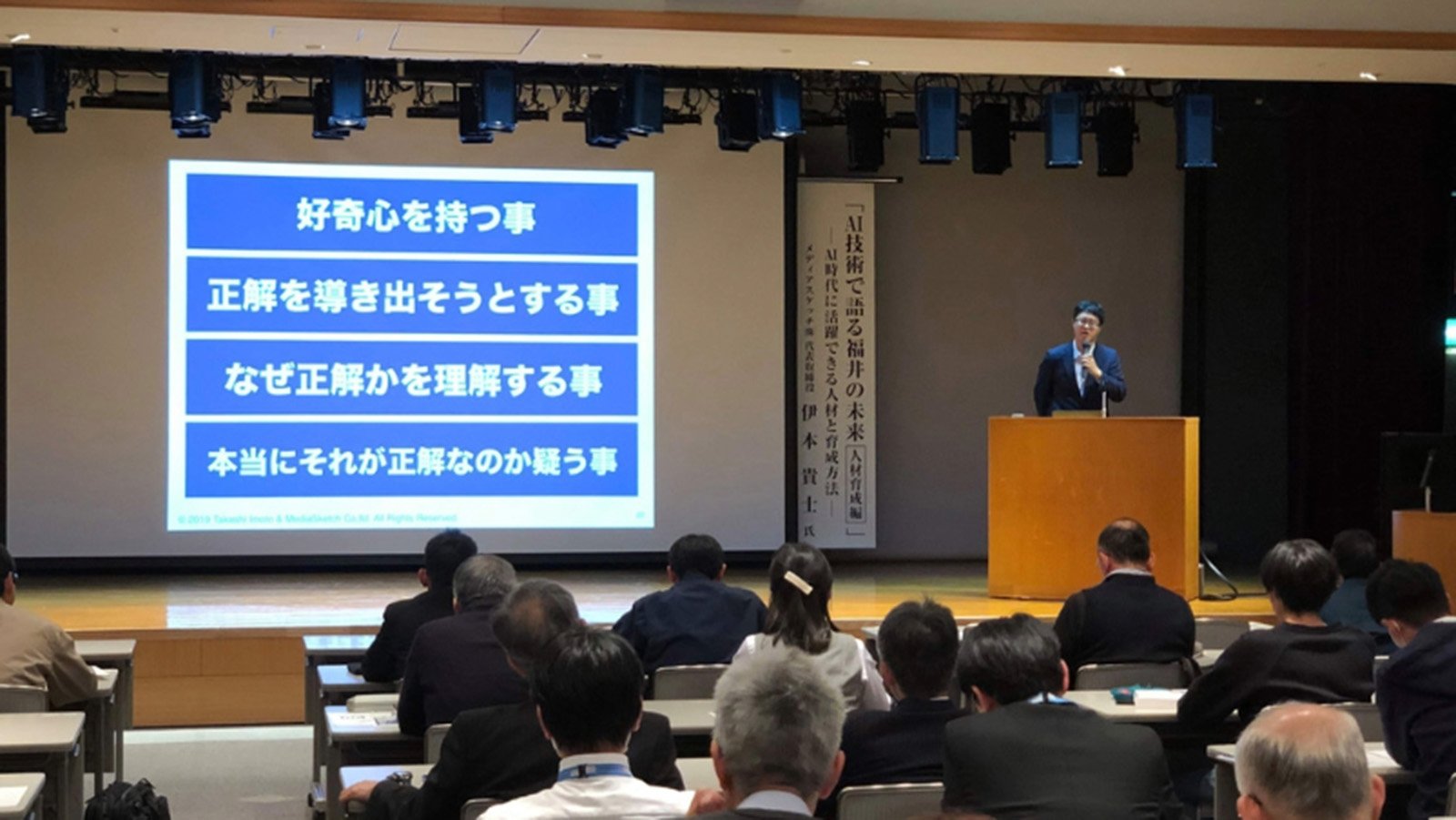

人工知能(AI)の代名詞的存在となったChatGPTを筆頭に、生成AIが注目を浴びている。日進月歩どころか“秒進分歩”の勢いで進歩を重ねるこの新たなテクノロジーは、私たちの生活や仕事をどのように変えていくのだろうか。また、AIが活躍する時代に、人間に求められる頭の使いかたとはどういったものなのか。IoT・AIなど最新技術のコンサルタントとして活動し、地方の企業や自治体などへの講演、支援活動を重ねてきた伊本貴士さんが語る。

---fadeinPager---

進化しつづける人工知能(AI)

“AI開発の潮目が変わった。

「世界が変わる」という確信があった。”

AIの研究は1950年代から行われているが、表舞台で脚光を浴びるに至らない期間が長く続いた。潮目が変わったのは2010年前後、AIの生みの親として知られ、2024年にはノーベル物理学賞を受賞したカナダ・トロント大のジェフリー・ヒントン名誉教授らが基礎を築いた“ディープラーニング”との融合がきっかけだったと伊本さんは話す。

「AI開発が急速に進み、たとえば画像が人間なのか猫なのかを高い精度で検知できるようになりました。この技術が実用レベルに達し、AIの能力が人間に追いつく領域が増えたことで一気に用途が広がったんです。僕自身、『これは大変なことになる、世界が変わる』という確信がありました」

今や工場での検品、医療情報の診断、防犯カメラの解析など、さまざまな分野でAIが活用されている。さらに、次のフェーズとして普及しつつあるのが“生成AI”だ。膨大なデータから学習したAIが文章や画像、音声、動画などのコンテンツを生成するもので、OpenAIが開発した対話型AIサービスのChatGPTが2022年末に一般公開されて以来、その存在が大きく注目されるようになった。

「AIの開発には膨大な資金と設備、人的リソースが必要です。ChatGPTなどの生成AIも大企業が巨額の投資をして開発してきました。無料ないしは月額数千円で、一般の人でも誰でもその恩恵を受けられる状況になったのは革命的でした」

---fadeinPager---

AIと人間では担うべき役割が違う

“人間が持つ、AIにない強み

――汎用性。”

AIのできることが増え人間に追いついてくると、「仕事をAIに取られてしまうのでは」「いずれAIが人間を支配、駆逐してしまうのでは」という声も出てくるが、そもそもAIと人間を同じフィールドに並べて比べること自体がおかしいと伊本さんは言う。

「AIと人間とでは得意部分が異なります。細かい変化を見るだとか、膨大なデータを正確に扱うのはAIが優れています。AIはものすごく細かい数字を覚えられるし、記憶力も断然すごい。0.001mmの違いも難なく検知し、ちゃんと記憶して、どう影響するかまで計算してくる。でも一方で、人間にはAIにない強みがあります。人間の脳には“汎用性”があるんです」

“画面に写っている人数をカウントする”という指示を与えられた場合、AIは指示された人数カウントのみを行うが、人間は画面に写る人の様子、たとえば急に倒れた人がいると、異常事態の発生をリアルタイムに認識する。人間の脳は目的外のことも検知し、状況に応じた判断を即座に行い、臨機応変に次のアクションを起こすことができる。これが人間の脳が持つ“汎用性”だ。

「人間の脳細胞に相当するものをAIの世界では“パラメータ”と表現しますが、AIのパラメータ数は5000億個ぐらいと言われています。人間の脳細胞は100兆個ぐらいとされているので、AIのパラメータが単純に100兆個に増えれば人間になるかというと、おそらくならないですよね。人間の脳の仕組みは複雑で、すべては解明されていません。人間の脳のようにタスクを自律的に学習するようなAIの実現にはまだ時間がかかりそうです」

---fadeinPager---

AIと「協働」するという考え方

“どちらが優れているかという話ではない。

人間とAIとは、まったくの別物。”

得意分野が異なる人間とAI。双方の強みを活かすために伊本さんが提唱するのは“協働”という考え方。

「人間とAIとはまったく別物ですから、協働、すなわち一緒に働けばいいと思います。たとえば医療分野で言うと、レントゲン写真から肺がんを発見する確率として、AI診断システムが93%でベテラン医師が91%というケースがありました。単純な数字の比較ではなく、医師のみが発見できたものもあるはずで、どちらが優れているかという話ではありません。僕が言いたいのは、医師がAIの解析を参考にしながら診断をすると、見つけられなかった1割弱のものを見つけられるようになるかもしれないということ。どちらかを選ぶのではなく、人間の医師がAIにサポートさせ、協働することでスマートな世の中になると思います」

---fadeinPager---

AI時代に求められる頭の使いかた

“AIに頼りすぎてはいけない。

脳は使わないと退化していく。”

AIとの“協働”は伊本さんも実践している。文章を考えたりアイデアを出したりするとき、AIが出した案をベースにして自分の案をまとめていくことで、白紙から考えるよりも効率的に進められ、生産活動に役立つと言う。AIはどんな依頼にも文句を言わず、何時間でも嫌がらずに応えてくれる心強いパートナーだが、扱いには注意が必要で、AIに頼りすぎてはいけないと伊本さんは強調する。

「生活が便利になってきている一方で、失われた能力があります。最近気になるのは、テクノロジーに依存しすぎて頭を使わなくなってきていることです。AIは何でも教えてくれるし、文章を作ってくれるし、計算もしてくれる。ついつい頼りすぎてしまうんです。でも、頭を使わないと脳は退化していく。これは恐ろしいことです。本来人間が持っていた瞬発力、判断力、 認識力が衰えていき、将来的にはAIがないと生活が成り立たないなんて事態も大いにありうるのです。運動不足で筋力が弱まるように、脳も使わなければ退化していきます」

AIを使いこなすためには“自ら考える力”を養ってほしいと伊本さんは言う。AIは膨大なデータに基づき解を出すが、直面する課題の最適解であるとは限らない。刻々と変化する状況に適応した解を導くには人間の判断が不可欠であり、解を導くための追加情報のインプットにも人間の見極める能力が求められる。

進化しつづけるAI時代。画像認識や音声認識、予測分析などAIに優れた領域での活用はますます広がっていくだろう。AI時代に求められるのは特別な能力ではなく、私たち人間が元々持っている“自ら考える力”をさらに磨き続けること。AIに任せられることは任せながら、自ら考え、創造的にAIを使いこなして夢を実現させていく未来はすぐそこまで来ているのだ。

1978年生まれ。2000年大学を卒業しNECソフト株式会社へ入社。Linuxの専門家としてNECグループのさまざまなプロジェクト支援を実施。2007年ITコンサルタント企業のフューチャーアーキテクトへ転じ、携帯系SNSのベンチャー企業での戦略マネージャーを経て、2009年にメディアスケッチを設立。技術戦略、IoT・AIの導入支援を行う傍ら、日経エンジニアリングスクール、日経ビジネススクールなどで講師としてIT教育活動に携わる。現在、講演、ビジネススクール、大学、メディアで最新技術を伝える伝道師(テクノロジーエバンジェリスト)として活動中。