Pen本誌では毎号、作家・小川哲がエッセイ『はみだす大人の処世術』を寄稿。ここでは同連載で過去に掲載したものを公開したい。

“人の世は住みにくい”のはいつの時代も変わらない。日常の煩わしい場面で小川が実践している、一風変わった処世術を披露する。第19回のキーワードは「NOプロット」。

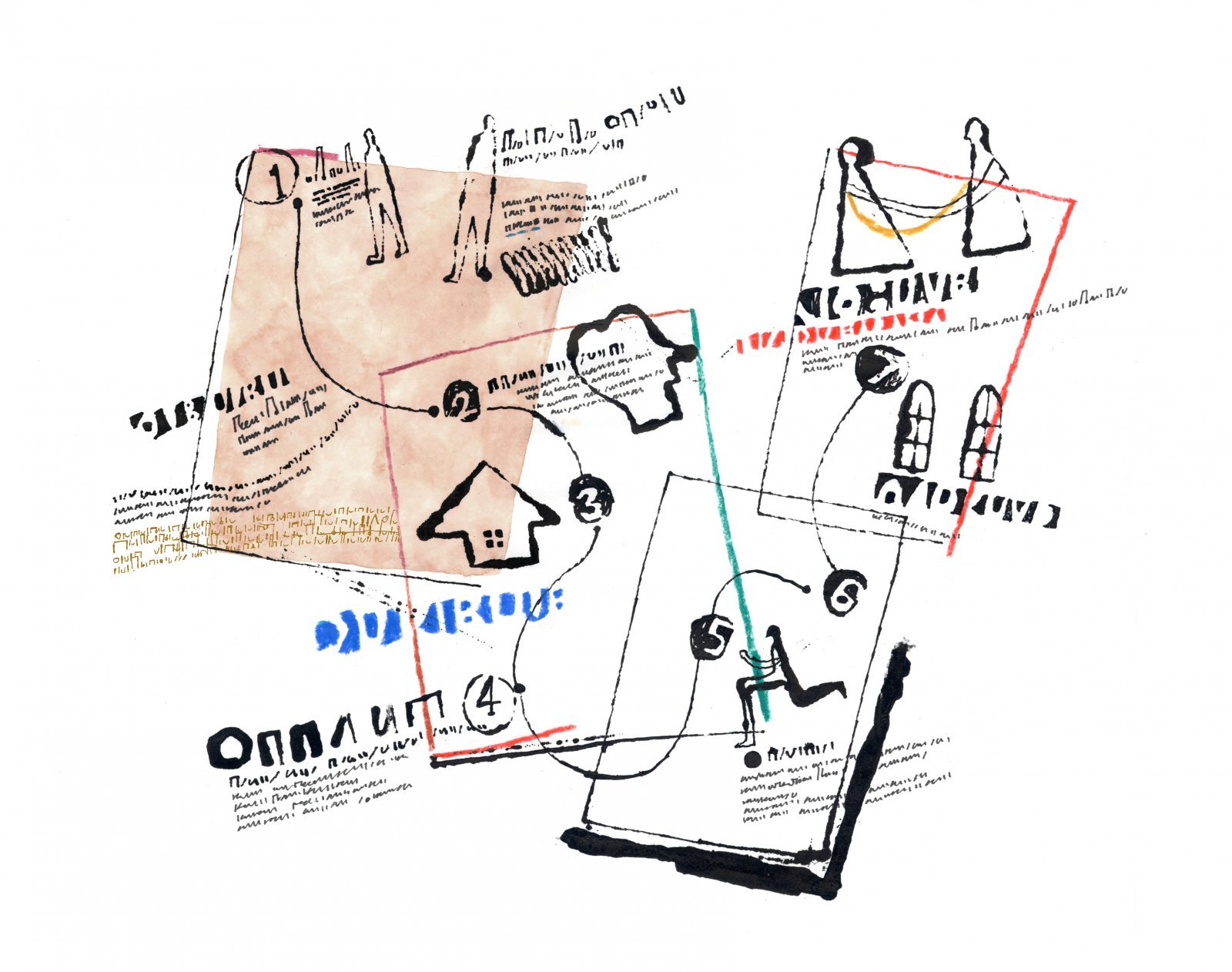

小説家として話す時、よく聞かれる質問のひとつに「プロットをつくりますか?」というものがある。プロットとは、ストーリーの展開をまとめた要約のようなもので、作品全体の設計図や仕様書といえる。「プロットをつくりますか?」という質問は、実際に原稿を執筆する前にそのような設計図をつくるかどうか、という意味だ。

僕が「つくらない」と答えると、(とりわけ小説を書いたことのない)多くの人が「あれだけ複雑な話をプロットもなくどうやって書くのか」と驚く。僕はむしろ逆だと思う。執筆前から、複雑な話をプロットとして用意するほうがずっと難しい。プロットがないからこそ、複雑な話を書けるのだ。

僕が同業者から聞いた話を総合すると、「プロットをつくる派」と「プロットをつくらない派」の数は半々くらいだ。ふたつの派閥の間にもグラデーションがあって、どのページでどのシーンを入れるか詳細までプロットをつくり込む人もいれば、大まかなあらすじだけつくる人もいるし、一応プロットのようなものはつくるけれど執筆段階でほとんど参照しない人などもいる。僕もプロットとして出力しないだけで、全体的な展開や通過ポイントをなんとなく頭の中で組み立てた状態で執筆することはある。

僕がプロットをつくらない(出力しない)いちばんの理由は、一度かたちを決めてしまうと、先入観から逃れられなくなってしまうのではないか、と思うからだ。プロットは構想段階のアイデアの集積だ。そして僕のような凡人が構想段階で出すことのできるアイデアはありふれたものにすぎない。プロットをつくってしまい、その凡庸なアイデアに縛られることがなにより怖い。

数年前、バンドマンの友人がバンド仲間と音楽会社を設立した。企業や個人から依頼を受けて、CM音楽やミュージックビデオをつくることを目的とした会社だった。その会社は、いくつか世の中に出るような大きな仕事を請け負ったこともあったけれど、基本的には滅多に依頼が来ることがなくて困っていた。ある日、友人の知り合いが所属する大学の吹奏楽サークルから「発表会を録画してYouTubeにアップしたいのだが、機材がなくて困っている」と相談されたことがあり、撮影・録音機材を貸し出すことにした。機材だけでなく、「撮影、録音をする人員も足りない」ということで、友人が撮影まで担当することになった。撮影をすると、今度は「動画の編集もできないか」と頼まれて、そのまま編集とアップまで請け負った。その動画をアップするとサークルの人たちから評判がよく、翌年の発表会の撮影と編集も依頼された。その噂が他大学の吹奏楽サークルにも広まり、発表会の撮影の依頼が殺到するようになった。友人はそこに需要があると考え、当初は作曲を仕事にするはずだった会社が、音楽の発表会を撮影、編集する会社へと変わった。

友人の会社の場合は、作曲という当初の目論見と違う場所にあった需要に目を向けて業態を変えたことで、会社を存続させることができた。プロットにも同じことがいえて、最初の想定から逸脱することによってしか実現することのできないオリジナリティというものがある。最初から優れたアイデアが思いつかないのであれば、逸脱することを受け入れる準備をすればいい。

かつてトヨタは織機をつくる会社だった。ヤマハがエンジンをつくるようになったのも、さまざまな需要に応えつづけた結果だ。最初から最高のアイデアを用意できなくても、先入観や思い込みを捨てることで、いまの自分には思いもよらない場所へ行くことができるのではないか。

小川 哲

1986年、千葉県生まれ。『ユートロニカのこちら側』(早川書房)でデビュー。『ゲームの王国』(早川書房)が18年に第38回日本SF大賞と第31回山本周五郎賞受賞。2023年に『地図と拳』(集英社)で第168回直木賞受賞。近著に『君が手にするはずだった黄金について』(新潮社)がある。※この記事はPen 2024年7月号より再編集した記事です。