芸術表現としての「踊り」は20世紀に大きな変貌を遂げた。イザドラ・ダンカンを源流とするモダンダンスを経て、コンテンポラリーバレエとコンテンポラリーダンスへ。西洋の劇場芸術におけるバレエとダンスの歴史をたどる。

Pen4月号の第2特集は『ダンスを観よう』。

社会におけるデジタル化が進むにつれ、フィジカルな体験や「場」の共有が重要性を増している。写真や映像といった二次元の複製可能な芸術作品でさえ、今日ではそれが発表される方法や受け手と共有される空間が意識された上での展示がなされている。その意味では、代替えの効きづらい身体をメディアとするダンサーの表現は、個性を消しづらいぶんだけ、受け手との一期一会の“出会い”を、「いま、ここ」という“時代性”を浮き上がらせる。そして、ダンスが面白いのは、音楽、美術、照明、映像、衣装などさまざまな要素が絡み合った複合的な芸術であるということだ。20世紀のバレエとダンスの歩みを振り返りつつ、プロデューサーやアーティストなど、さまざまな視点から「ダンスのいま」を捉え、その魅力を紹介する。

Pen 2024年4月号 ¥880(税込)

Amazonでの購入はこちら

楽天での購入はこちら

---fadeinPager---

バレエはよく、イタリアで生まれ、フランスで育ち、ロシアで熟したといわれる。それは「バレエ」が単なる「踊り」から、劇場で鑑賞されるひとつの芸術舞踊になった流れでもある。バレエを格式高い「クラシック」へ導いたのは、19世紀にフランスからロシアへ渡り、形式を確立したマリウス・プティパだ。彼が振付や改訂に携わった『眠れる森の美女』『くるみ割り人形』『白鳥の湖』は、クラシックバレエの三大作品といわれる。

20世紀初頭、そのバレエとは違う踊りでも、ダンスが芸術になることを示そうとした人がいた。イザドラ・ダンカンである。ダンカンは、欧州各地でセンセーショナルを巻き起こす。彼女は、走ったり跳びはねたり回ったりという素朴な動きの中に、なめらかさを紡ぐことのできる稀有な踊り手だったようだ。彼女の気風はバレエ界をもゆさぶる。ここからである。個人や女性の自由もが争点となる近代的(モダン)な、新しい踊り「モダンダンス」が生まれ、ダンスがバレエと交わりながら、よりな現代的(コンテンポラリー)な、いまの時代の踊り「コンテンポラリーダンス」へと開いていくのは。

1877-1927年。アメリカ生まれ。近代的な、新しいダンス「モダンダンス」のパイオニアとして舞踊史に名を刻む。バレエとは異なるダンス芸術の可能性を拓いた。写真のように、ゆったりとした薄布を身に纏って裸足で踊り、音楽とともに自由に踊る。そんな踊りの歓びを人々に伝えたとされる。 photo: Pictorial Press Ltd/Alam/amanaimages

20世紀の前半、西洋ではセルゲイ・ディアギレフの率いる「バレエ・リュス」(ロシア・バレエ団)が隆盛だった。バレエ団の振付家ミハイル・フォーキンは、ダンカンの踊りに刺激され、バレエを改変する。フォーキンの後にも稀代のダンサー、ヴァーツラフ・ニジンスキーが従来のバレエのイメージを変える『牧神の午後』や『春の祭典』を創作。バレエ・リュスにはバレエの中にあってバレエを改革する者たちがいたのだ。

このバレエ団出身の振付家ジョージ・バランシンは、プティパのクラシックバレエの形式主義を推し進め、純粋なバレエを達成する。彼はネオ(新)クラシックの振付家といわれる。バランシンによれば、踊りは音楽のごとくそれ自体で人を感動させるのだから、筋書きは不要(プロットレス)、というわけだ。バレエは彼にとって動き方を追求する芸術であった。

1872-1929年。ロシア生まれ。バレエ・リュス(ロシア・バレエ団)を率いたアートプロデューサー。今日のバレエの人気は彼のおかげともいわれる。当代随一のダンサーや振付家に加え、パブロ・ピカソやエリック・サティなどの芸術家とも仕事をした。写真はジャン・コクトー台本でココ・シャネルが衣装を担当した『青列車』。 photos: Getty Images

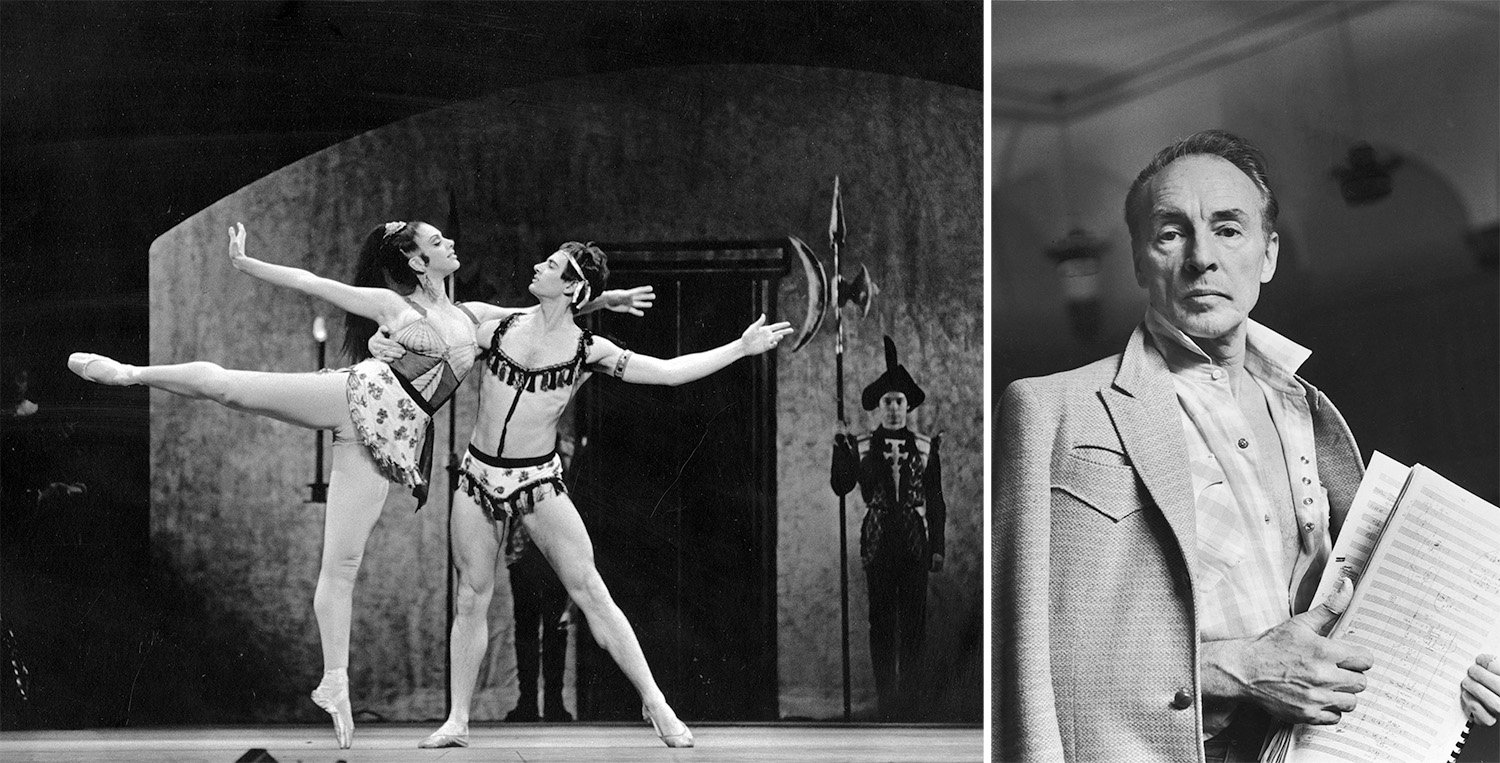

1904-1983年。ロシア生まれ。20世紀のアメリカを代表するバレエの振付家。バレエ・リュスで活動後、渡米してニューヨーク・シティ・バレエ団を創設。筋書きを排した踊りの純粋化を進めたひとりとされる。ウィリアム・フォーサイスら後人にも影響を与えた。写真は『ドン・キホーテ』。 photo: Getty Images

一方、ダンカンのように、バレエとは別のダンスを芸術化していく人も現れた。マーサ・グレアムである。グレアムは1920年代後半から自作の公演を行う。その作風は当時、社会的なテーマや個人の内面を扱うものであったそうだ。彼女は、自分の表したい心の動き(情動)を、身体の動き(舞踊)で表現する技法を練り上げて、ダンカンのようなモダンダンスを芸術の域へと昇華させた。今日、グレアムらのモダンダンスメソッド(たとえば「コントラクション&リリース」)は広く普及している。

マース・カニンガムは、グレアムの舞踊団で活躍した後、53年に前衛音楽家のジョン・ケージらとダンスカンパニーを結成する。カニンガムは、グレアムが動きに込める心情ないしは意味を疎ましく思い、「動きのための動き」を探求する。彼のモダニズム的なモダンダンスの仕事は、次世代の関心をひく。ただし、カニンガムが舞台用の身体技巧を保つのに対し、以降の「ポストモダンダンス」を自認するジャドソン・ダンス・シアターのメンバーは、その加工された身体で人前において踊ることの意味(つまり見ること・見られることの意味)を考えていた。スニーカーを履いたイヴォンヌ・レイナーは、60年代初めに「デモクラシーの身体」、半ばに「反スペクタクル」の趣向を持っていたという。

マーサ・グレアム

1884-1991年。アメリカ生まれ。モダンダンスの第一人者。個人の感情や人類の情念を踊りから感じ取れるようなダンステクニック「コントラクション&リリース」を開発。アンディ・ウォーホルとも親交があり、ウォーホルにより作品化された。カンパニーにはさまざまな特徴を持つダンサーがいた。上の写真は『Phaedra's Dream』。 photo: Colette Masson/Roger-Viollet/amanaimages(上) photo: Getty Images © 2024 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by ARS, New York & JASPAR, Tokyo X0222(下)

1919-2009年。アメリカ生まれ。半世紀以上にわたり第一線で活躍した(ポスト)モダンダンスのダンサー・振付家。マーサ・グレアムのカンパニーで活動後、さまざまな音楽家や美術家と実験的な試みを行う。『易経』から想を得た偶然性による「チャンス・オペレーション」を振付に用いることも。晩年まで新たな動きの開発に取り組み、コンピューターを使った振付を行ったりもした。写真上はコム・デ・ギャルソンの通称「こぶドレス」の衣装を纏った『シナリオ』。右は、音楽家でカニンガムのコラボレーター、ジョン・ケージ(右)と。左は、背景の舞台美術をロバート・ラウシェンバーグが担当した『Summerspace』 photo: Dee Conwa Bridgeman/amanaimages(上) photos: Getty Images(下2点)

1939-2024年。アメリカ生まれ。マース・カニンガムのカンパニーでの活動を経た後、ダンスの新たな技法「コンタクト・インプロヴィゼーション」(触れ合うことで即興的に動きが続けられる運動生成方法)を開発した。 photo: Stephen Petegorsky

1936-2017年。アメリカ生まれ。レイナーやパクストンらと活動をともにしながら、自身の運動技術を錬成させ、生体の自然な力学に基づく振付を実現。パリ・オペラ座にも作品を提供するなど、世界的に活躍する。 photo: Getty Images

1934年、アメリカ生まれ。NYのジャドソン記念教会で活動していた前衛集団のオピニオンリーダーで、ポストモダンダンスの代表的なアーティスト。日常性を装う振付で舞台芸術の慣習(見世物性)を問い直した。 photo: Getty Images

バレエ・リュスでバランシンの作品を踊っていたネオクラシックの寵児、セルジュ・リファールは、バレエ団の解散後、1929年パリ・オペラ座の芸術監督に就く。そのリファールの影響下に、フランスで20世紀を代表する国際的な振付家が誕生する。ローラン・プティとモーリス・ベジャールである。彼らはバレエにショービジネスの手法やスペクタクルな演出を取り込み、バレエファンを拡大した。彼らの活躍した20世紀半ばから後半、バレエは(たとえばプティ振付のミュージカル映画やベジャール作品のワールドツアーを通して)世界の多くの国へと広がっていったのである。

フランス語圏ではもうひとり、この文脈で、次世代の逸材ドミニク・バグエを取り上げなければならない。ベジャールのバレエ団に入っていた彼は、ネオクラシックのバレエ美学を下敷きにしながら、アメリカへと渡り、そこでモダンダンスのテクニックを学ぶ。76年にフランスへ戻ると、これまでにないスタイルの踊りを創り、振付の「バニョレ・コンクール」で優勝する。そして80年代にはモンペリエの国立振付センター芸術監督となる。フランスではバグエらを旗手とする潮流を「ヌーヴェル(新しい)ダンス」と呼んだ。

1924-2011年。フランス生まれ。ネオクラシックの振付家。マルセイユ国立バレエ団芸術監督を長年にわたって務めた。バレエやミュージカル映画などの振付で世界的な名声を得る。エスプリの効いた洒落た動きに特徴がある。写真は妻ジジ・ジャンメールと大成功させた『カルメン』。 photo: ArenaPAL/amanaimages(左) photo: Getty Images(右)

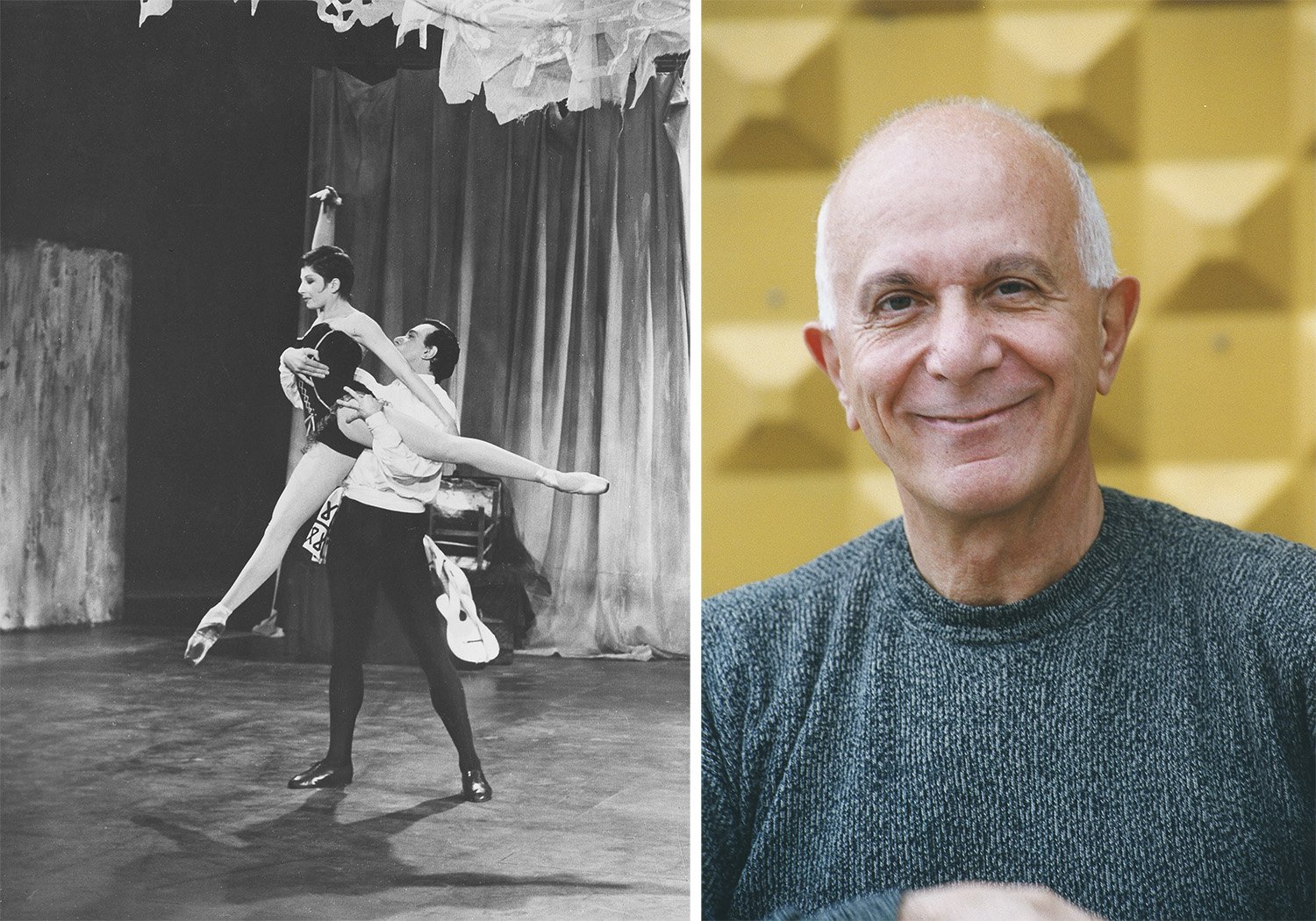

1927-2007年。フランス生まれ。プティとともに20世紀のフランス語圏を代表する振付家。60年、20世紀バレエ団を設立。『ボレロ』などの名作でバレエの魅力を世界中に伝えた。写真はヴェルサーチェの衣装でクイーンの名曲にのせる『バレエ・フォー・ライフ』。 photo: Linda Rich/ArenaPAL/amanaimages(左) photo: raziano Arici/Bridgeman/amanaimages(右)

1951-1992年。フランス生まれ。後のコンテンポラリーダンスへと続く新しいダンス「ヌーヴェルダンス」の旗手。41歳で逝去。現代まで続くモンペリエ・ダンス・フェスティバルの立ち上げを主導した、フランスではレジェンド的な存在。写真は『So Shnelle』。 photo: Colette Masson/Roger-Viollet/amanaimages(左) photo: Colette Masson/Roger-Viollet/amanaimages(右)

---fadeinPager---

さて、バランシンのネオクラシックバレエを最もラディカルに現代化したのが、ウィリアム・フォーサイスだろうか。フォーサイスはプティパから続くバレエの純化を進め、その基礎を解体し(統一体・骨盤中心から分離・多中心へ)、再構築/脱構築する(動きの生成手段を与えて新たなバレエを作る)という、コンテンポラリーバレエを成し遂げた。彼はダンサーに動きの生成法を伝えるだけで、その完成形を示しているわけではない。だからダンサーは即興し続けることができる。フォーサイスはまた、そうした動きの生成テクノロジーのスピンオフとして、「コレオグラフィック・オブジェクツ」というインスタレーションを行っている。そこに人の顔や身体がうねうねと映っているのは、その人がその物=オブジェクトに誘発されて動いた姿だ。フォーサイスはその物を前にした人が自然と動きたくなるような設えを施している。それは人とダンスのコミュニケーション装置なのである。

1949年、アメリカ生まれ。コンテンポラリーバレエの振付家。バランシン以降、世界で最も重要なバレエ振付家のひとりとされる。写真上は、鑑賞者の動きを誘発するインスタレーション展示『Choreo graphic Objects』のひとつ。 photo: Getty Images(左) photo: ZUMA/amanaimages(右)

バレエの伝統が希薄なドイツでは、アメリカと同様にモダンダンスが成功していた。「踊るということは、身体を動かし、眼にみえない内面の感動を眼にみえる身体の動きへと変化させること」というマリー・ヴィグマンの思想は、グレアムと響き合うだけでなく、日本のダンサーたちにも影響を与え、後の(日本独自の表現である)「舞踏」の素地を作る。ドイツのこの表現主義的なダンスには、たとえば反戦という時代の必然的感情を踊りで物語るなど、劇的な要素がある。ただ、ピナ・バウシュのタンツテアター(舞踊劇)は、物語の筋を言葉で追えるものではない。70年代後半からその創作には「質問」という手法が使われている。出演者に多数の質問がなされ、それに対して彼らが答えた言葉や歌や動きや踊りを、バウシュが選んでコラージュする。ポイントは、バウシュの編集を経た後では、出演者たちの個人的な経験の断片が、私たち観客の内にも響くものになる、ということだ。これはバウシュが、彼らの表現のうちに、自分の心の深淵に反響する情動を感じ取り、それを内的につなげているからだろう。彼女の作品は情動の集積なのである。こうしてバウシュはダンスの舞台に新たなランドスケープを示し、現代舞踊(コンテンポラリーダンス)を先導する。

1940-2009年。ドイツ生まれ。ドイツの表現主義的なモダンダンスから発展したタンツテアター(舞踊劇)を独特な形式へと昇華させた。ダンスでも演劇でもある、その劇的なステージは世界に衝撃を与え、その後の舞台芸術の風景を変えた。バウシュの関心は「人がどう動くのかではなく、なにが人を動かすのか」にあり、その追究は表現の根源へと遡る。写真上は『カーネーション』。この作品は2017年に日本でも公演された。左は『春の祭典』。この作品の初演は1975年であるが、近年、約半世紀を経て、文化も地域も異なる現代のアフリカのダンサーたちによってリバイバルされている。 photo: Alamy/amanaimages(上) photo: Dee Conway/Bridgeman/amanaimages(下左) photo: David Baltzer/Zenit/laif/amanaimages(下右)

80年代のヌーヴェルダンスから「ダンス・コンタンポレンヌ」へ自然と言葉が移っていったフランスでは、90年代の半ば頃に、先の「バニョレ」世代とは趣の違う振付家たちが登場する。彼らは「ジャドソン」のメンバーら60年代アメリカの前衛舞踊家たちを「鏡」にしているようだと、そして「ノンダンス」(踊らない)と言われた。代表的な作家はジェローム・ベルである。彼の作風はコンセプチュアルで、たとえば私たち観客が劇場に期待する心持ちや、それを支えている制度などを問う。とはいえ、その「ノンダンス」作品と目される初期の『ジェローム・ベル』にしても、私見では、至極のダンス時間が訪れる。出演者が自身の片方の手首の脈を耳に当て、ふっと(その脈動に合わせて)身体を軽くゆらす……、それは時間にしたら上演中のほんのひと時にすぎないが、この上なく自然で甘美なダンスだ。それを見る私たちは、いまここに自分が生きていることを感じる。コンテンポラリー性の極限を表す一瞬であり、逸品だ。

1964年、フランス生まれ。コンテンポラリーダンス界の奇才。身体の構築性や劇場の慣習を問うコンセプチャルな作風で知られ、美術界のマルセル・デュシャンに喩えられることもある。写真は日本でも製作された『ザ・ショー・マスト・ゴー・オン』。 photos: Getty Images

コンテンポラリーダンスの作品は、こうしたベルの試みのように、一見してそれがダンスなのかよくわからないものもある。それはしかし、ダンカンがもたらした「自由」の精気ともいえよう。日本では2000年代初めにその「気」の旋風が巻き起こる。

日本で生まれ、世界を席巻した「舞踏」

大野一雄 山海塾

ダンスの訳語「舞踊」とは違う、日本から世界に発せられた表現。暗黒舞踏とも。土方巽(1928-1986)や大野一雄(1906-2010)が第一世代。上:大野一雄『ラ・アルヘンチーナ頌』。photo: Getty Images 下:山海塾『時のなかの時—とき』。photo: Colette Masson/Roger-Viollet/amanaimages

文・監修:富田大介

明治学院大学准教授

研究領域は美学、芸術社会論、ダンス史。レジーヌ・ショピノの振付作品に多く出演するほか、芸術選奨や文化庁芸術祭の推薦・審査委員なども務める。編著に『身体感覚の旅』、共著に『残らなかったものを想起する』など。