「存在」とは何かをテーマに、身体の感覚を揺さぶるような大規模なインスタレーションを手がけてきた現代美術家の大巻伸嗣(1971年生まれ)。過去に布や水晶、また絵具やシャボン玉などのさまざまな素材を用いて作品を制作してきた大巻は、国内外の美術館にて個展を開くだけでなく、「あいちトリエンナーレ」(2016年、愛知)などの国際展や、「Rain」(2023年、愛知県芸術劇場/新国立劇場)といった舞台美術の分野でも活躍している。今年もすでに青森の弘前れんが倉庫美術館にて「地平線のゆくえ」を開催し、さらに中国・成都のA4 美術館でも「The Depth of Light」と題した個展を行うなど、極めて精力的に活動している。

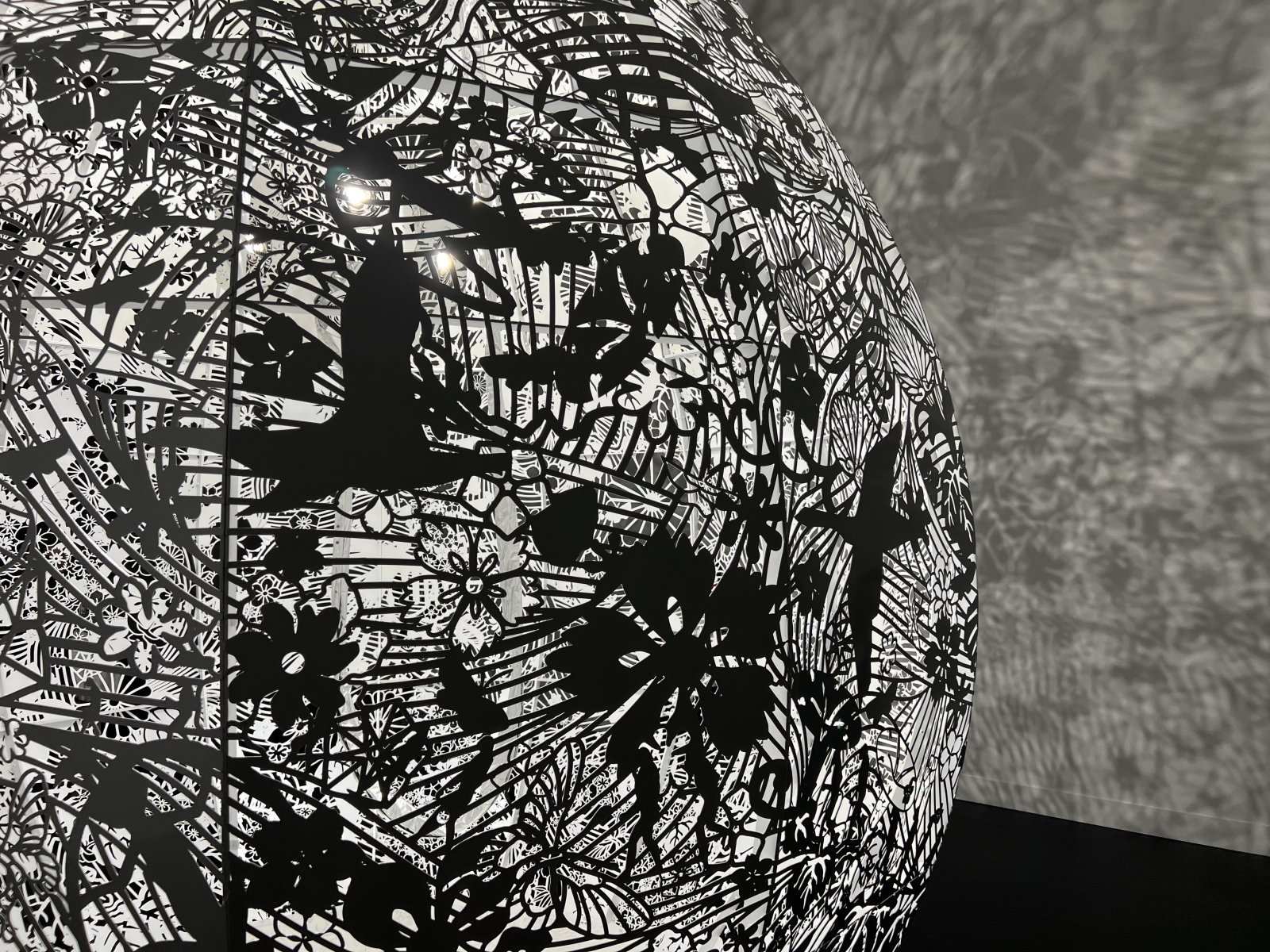

東京・六本木の国立新美術館では、大巻の新たな個展、「大巻伸嗣 Interface of Being 真空のゆらぎ」が開催されている。まず圧巻なのが、2016年に初めて発表されたシリーズの最新バージョンである『Gravity and Grace』だ。ここで大巻は縦7m、直径4mにも及ぶステンレスの巨大な壺を構築。一面にはさまざまな動植物からなる文様が施され、内部の最大84万ルーメンにも達する強烈な光が上下に動きながら、あたりをまばゆく照らし出している。その美しい輝きに身も心も吸い寄せられそうになるが、ここに大巻は原子力という諸刃の剣を抱える現代の社会のあり方を批評している。また今回初めてコラボレーションを果たした、詩人、関口涼子の詩の一節が黒い床に記されているのにも目を向けたい。

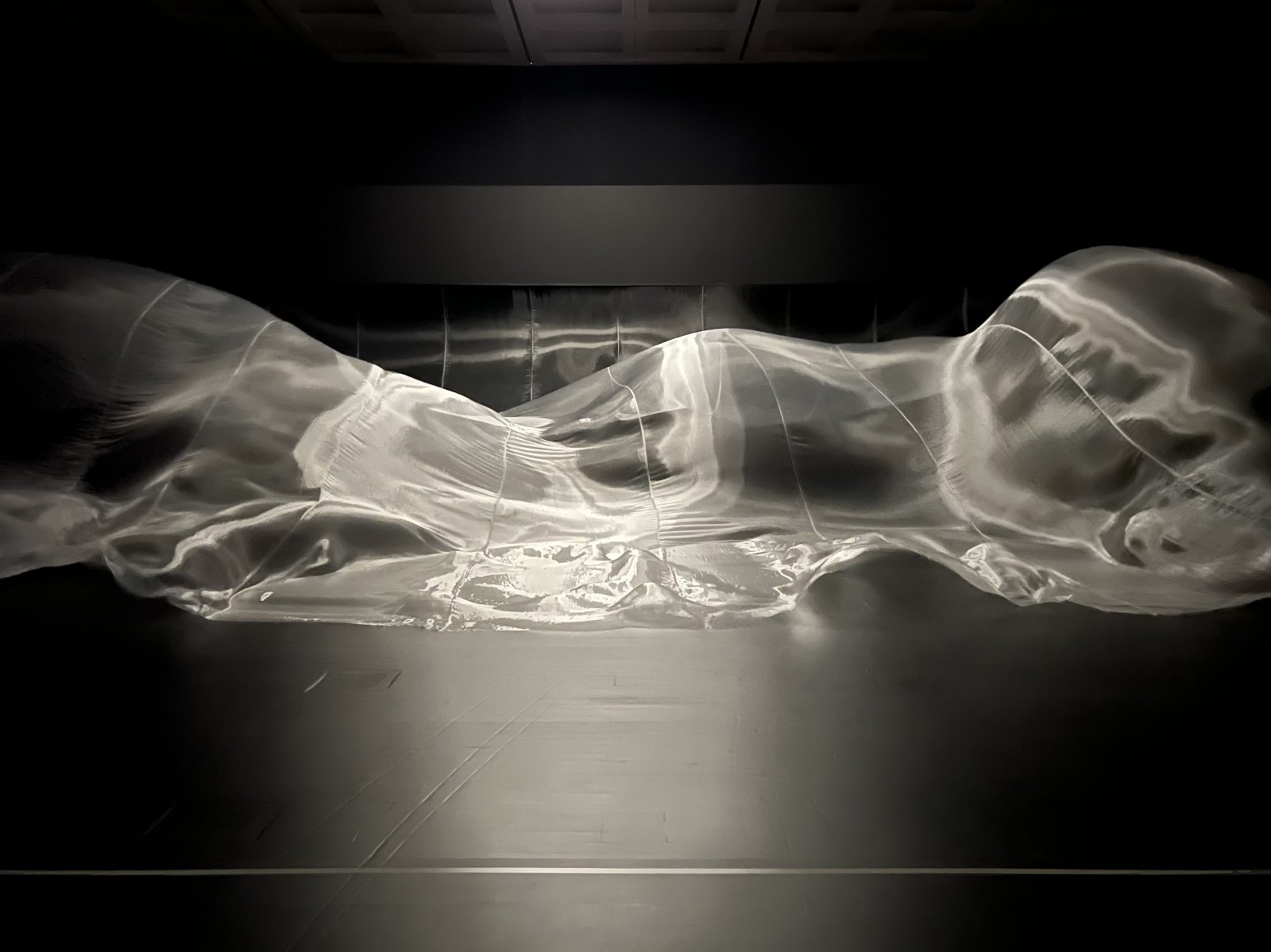

暗がりの中、巨大な布が風によってゆらめく『Liminal Air Space―Time 真空のゆらぎ』の神秘的な光景にも心が奪われる。空間と時間を含みこむ運動を取り込んだ作品を、「運動態としての彫刻」ととらえる大巻は、2012年から薄いポリエステルの布をゆらした作品を制作すると、以後、何か分からない存在の気配のようなイメージを劇場的な空間に託し、さまざまなバージョンの作品を発表してきた。そのゆれる布をしばらく眺めていると、静かに波打つ真夜中の海を前にしているような気持ちにさせられるが、深海の生き物といった有機的なイメージも沸き起こり、時間を忘れて見入ってしまう。『Gravity and Grace』と同様、広大な展示室をうまく活かしたインスタレーションといえる。

これまでほとんど発表してこなかったドローイングが多く出品されている点も見過ごせない。インスタレーションをドローイングの延長だと位置付ける大巻は、気配のように不確かなイメージを掴むため、また消えてしまいそうなイメージを探すために、ドローイングを即興的に描いている。それらは描く手の軌跡を思わせるような、強い身体性を特徴としているが、大巻によればイメージを掴んだり、探しあてたりした瞬間にドローイングは役目を終えるという。昨年12月、本展のオファーを受けた大巻は、自分の体がもたないとして一度断ったものの、「挑戦の1年として、走り切っていこう」と決意し、すべて内容が異なり、今年3つ目となる大規模な個展を開くべく、展示のプランを練り上げた。美しく、圧倒的でありながら、思索的でもある大巻の渾身の作品を国立新美術館にて体感したい。

『大巻伸嗣 Interface of Being 真空のゆらぎ』

開催場所:国立新美術館 企画展示室2E

開催期間:2023年11月1日(水)〜12月25日(月)

www.nact.jp/exhibition_special/2023/ohmaki