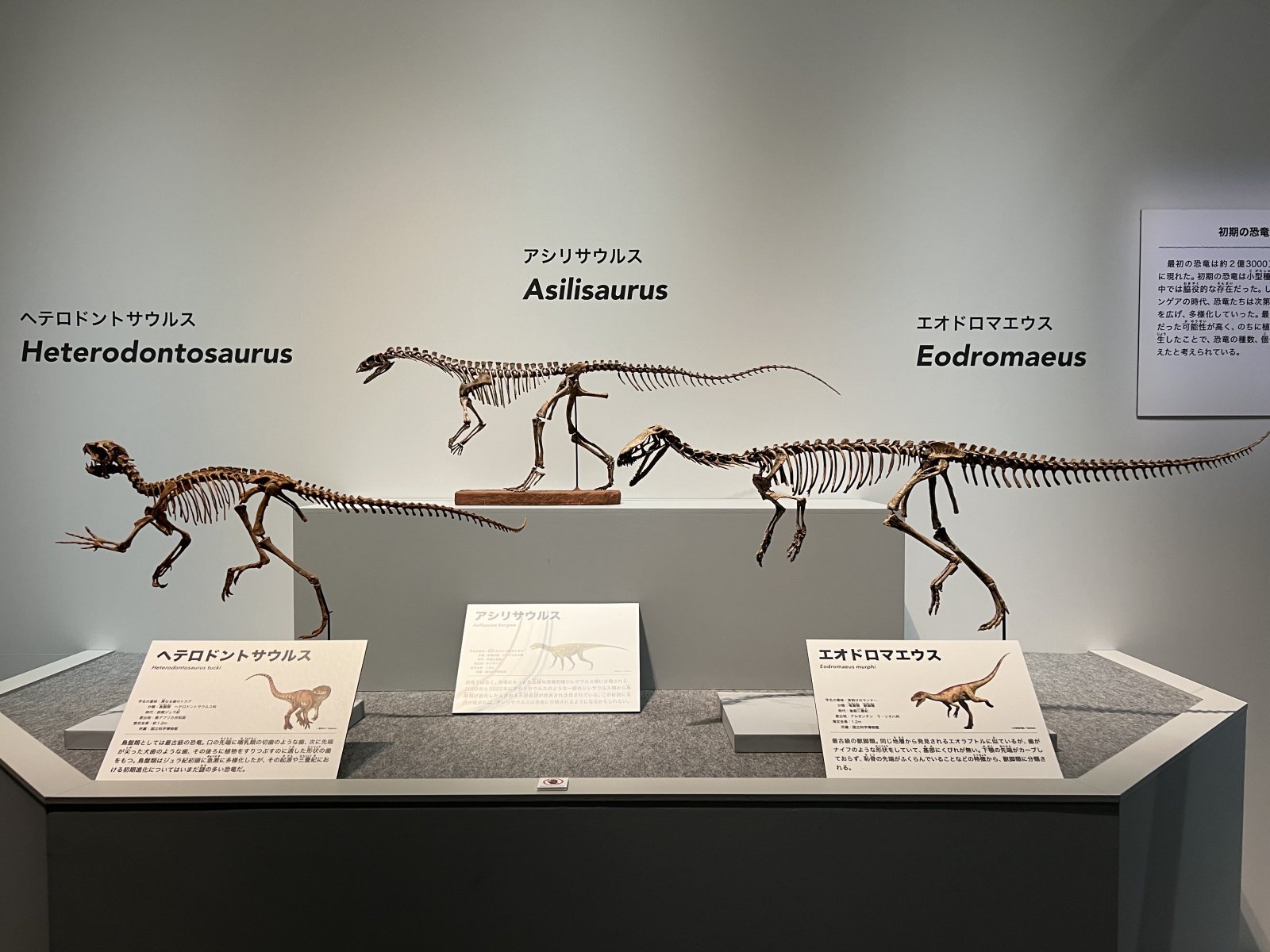

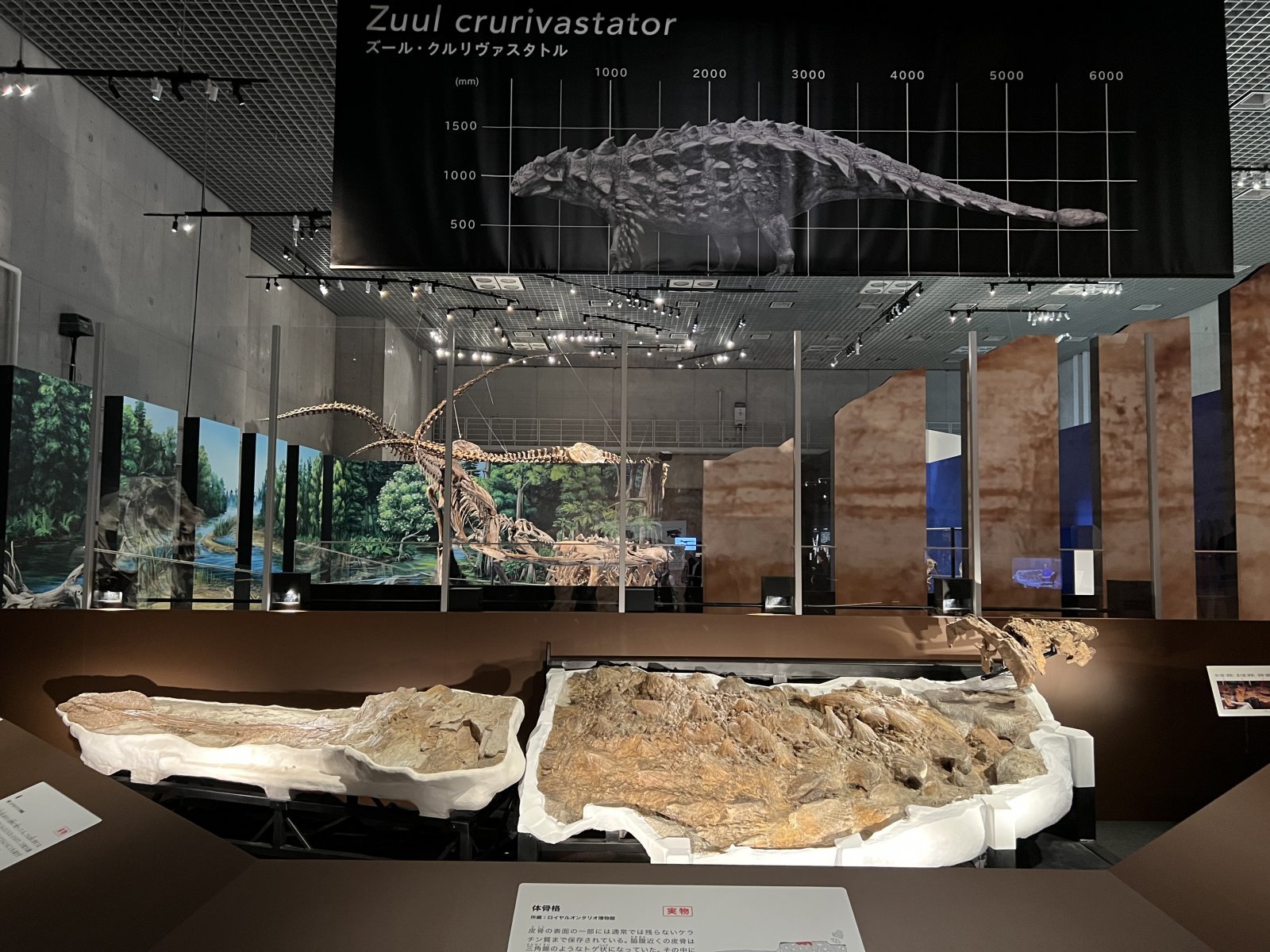

今から約2億3000万年前、まだ地球のほぼすべての大陸が陸続きだった時代。全長1メートルほどの肉食の爬虫類が二足歩行でつま先だちになった最初の恐竜が登場する。その後、植物食恐竜の出現によって「食う、喰われる」、「攻める、守る」の関係が誕生し、恐竜は爆発的に多様性を広げると、胴体に板状やトゲ状の突起や鎧をもつことで守りを強化していった装盾類(そうじゅんるい)も進化を遂げていく。そのうちの一群である鎧竜屈指の完成度を誇り、ひとつの個体で頭骨から尾の棍棒まで発見されたズール・クルリヴァスタトル(ズール)の全身実物化石が、ついに日本初上陸を果たした。

国立科学博物館で開催中の『特別展「恐竜博 2023」』では、ズールの全身実物化石を中心に、身を守るためにトゲやプレートを発達させた装盾類と対する肉食恐竜の進化についてたどりながら、恐竜たちの「攻・守」という観点によって恐竜学の最前線を紹介している。またティラノサウルス・レックスの実物化石の組み込まれた「タイソン」と呼ばれる全身骨格の世界初公開や、2022年に新種と発表され、白亜紀最末期の南半球の肉食恐竜の頂点にいたマイプ・マクロソラックスの実物標本の日本初公開にも注目だ。

ズールの特徴は、肉食恐竜から身を守るためのトゲトゲした骨質のウロコからなる装甲、また肉食恐竜の骨を破壊するような強力な棍棒を持つ尾があることだ。そして「クルリ」はラテン語で脛、「ヴァスタトル」は破壊者を意味していて、長さ3メートルもある尾の先にある推定7キログラムの棍棒を振りまわすと、ゴルゴサウルスの脛をも破壊する威力があったと考えられている。鎧竜は体の周りを皮骨で覆っていることから、化石として残りやすそうに思えるが、実は一体分発見されたのはズールがほぼ唯一の存在だ。体骨格の皮骨の表面の一部には通常残らないケラチン質が保存され、また尾には全体を包むような腱の束も残されていて、とても7600万年前の化石とは思えないほどに肉感的で生々しい。

恐竜は太古の存在だが、恐竜に対する知見は常に更新され続けている。そのうち恐竜の絶滅についての最新の研究にも注意したい。約6600万年前のある日、現在のカリブ海あたりに隕石が衝突し、地球的規模で環境が急変すると、恐竜も絶滅してしまったことは知られているが、実は隕石が衝突する約1000万年前から恐竜の多様性が減少していたことが明らかになっている。また鳥類に近い羽毛恐竜や初期の鳥類の化石の発見が相次ぐと、恐竜と鳥類の境界線が明確に引けないほど連続した進化があったことも分かっている。隕石衝突前後の生態系にどのような変化があったのか?その真相を国立科学博物館では3年半ぶりに開かれた『恐竜博』にてひも解きたい。

『特別展「恐竜博 2023」』

開催期間:2023年3月14日(火)~6月18日(日)

開催場所:国立科学博物館

東京都台東区上野公園7-20

TEL:050-5541-8600(ハローダイヤル)

開館時間:9時~17時 ※土曜、4月30日(日)〜5月7日(日)は19時まで

休館日:月 ※3月27日、4月3日、5月1日、6月12日は開館。

入場料:一般¥2,200

https://dino2023.exhibit.jp